特集:明日への扉

人が育ち、離職率が下がる

できる社長の「聴く力」

話を最後まで否定せずに聴く。自分の意見を挟まず相手の言葉を

おうむ返しにする。これが相手の気づきと成長を促す聴き方、

すなわち傾聴だ――。そう考え、実践している経営者は

多いのではないだろうか。

一方で実際にそうした傾聴が奏功した話は、あまり耳にしない。

そもそも、「従業員の言い分に耳を傾けたところで

何になるのか」という疑問もあるだろう。

なぜ、経営者に「聴く力」が求められるのか。

真に人材を育てる傾聴とは何かをひもとく。

- 傾聴力

- 人材育成

- 共感

この記事のポイント

- 傾聴する側は「完璧な上司」を演じなくてよい

- 「寄り添う」以上に「相手になりきる」と共感を得られる

- 従業員との対話が事業を右肩上がりに導く

3原則を押さえた傾聴が

従業員の成長を促す

協力=公認心理師・小倉広氏(株式会社小倉広事務所代表取締役社長)

「傾聴」は、2000年前後にコーチングブームと共に、それに伴う技術として一般的に知られるようになった。関連書籍が数多く発行され、目にしたことがある人もいるだろう。

公認心理師として、企業を対象に数多くのコミュニケーション研修やリーダーシップ研修を行う小倉広氏は、「中小企業の経営者こそ傾聴を学ぶべきだ」と説く。傾聴によって、相手が自ら行動し成長できる自律型人材に育つからだ。やがて従業員は自走し始め、職場の人間関係が改善していく。

自律型人材の確保は企業存続に関わる課題だ。労働人口が減少する今、中小企業において自律型人材の採用は難しい。自前で育てる必要がある。

ただ、「多くの人が、否定せずに相手の気持ちに寄り添い、発した言葉をおうむ返しするのを傾聴だと誤解している」と、小倉氏は現状を嘆く。例えば部下が「〇〇について困っています」と打ち明けて、「それは大変だったね。困っているんだね」と返答するのが一例だ。部下は期待した答えが得られずがっかりする。この上司に話してもムダだと感じ、以後は二度と相談しなくなるかもしれない。

正しい傾聴とは何か。小倉氏は以下の3つの原則を提示する。

- 「聴き手」の自己開示=飾らず素の自分で会話する

- 相手の話の追体験=相手の体験を頭の中で映像化する

- 感情の共感=相手の感情にピッタリの言葉を一緒に探し「味わう」

具体的な方法を探ってみよう。

「完璧な上司」ではなくてもよい

まず、「聴き手」である上司が素の自分で部下と対等に接するのが大切だ。上司が「話が分かる人」「できる上司」を演じる必要はない。完璧な上司という仮面をつけていると、部下も「良い部下」の仮面をつけて取り繕う。上司には心理学的な自己開示が必要だ。これは自分の体験談を話すのではなく、部下の話を聴いて上司の中で生まれた感情を伝えることだ。「あなたの話を聴いていたら私まで腹が立ってきた(悲しくなった)」。この一言が心理学的自己開示になる。

傾聴において、しばしば寄り添う姿勢が大切とされがちだが、実はNGだと小倉氏は語る。「寄り添おうとした時点で、上司は良き理解者、カウンセラーとしての役割を演じてしまう。対等な関係が築けない」。部下は上司の本音と建前も見抜く。本当は理解しがたいのに「分かるよ」と歩み寄るのも避けたほうがよい。

話を聴きながら部下になりきる

図A:追体験ですべき4つの質問

2つめの原則は「相手の話の追体験」だ。「相手の話を、頭の中で映像化しながら聴き『味わう』のだ。例えば部下がクレームを受けて落ち込んでいたら、話を聴きながらそのシーンを頭の中で再現しよう」と小倉氏は話す。

質問するのは、「いつ」「どこで」「誰が」「具体的に何を言ったか」だけだ。これを基に、部下の立場に立つのではなく部下になってみる。するとそのときの部下の感情を、想像ではなくわが身に起きたかのように体感できる。

もしもこの映像が浮かんだとしたらそれは傾聴ができた証拠だ。体感したことを踏まえて「それは落ち込むね」「私だったら怖くて会社に来たくなくなるかも」と伝える。相手は「受け止めてもらえた」「共感してくれた」と感じ、上司に対する信頼度が増し、仕事への前向きなエネルギーが湧く。人はネガティブなことを誰かに話して受けとめてもらうと、ポジティブになれる。とことん出し切ることが必要だ。

感情を一緒に言葉にして味わう

さらに共感するには、話し手の気持ちを深掘りして、ぴったりの言葉を探す作業も有効だ。

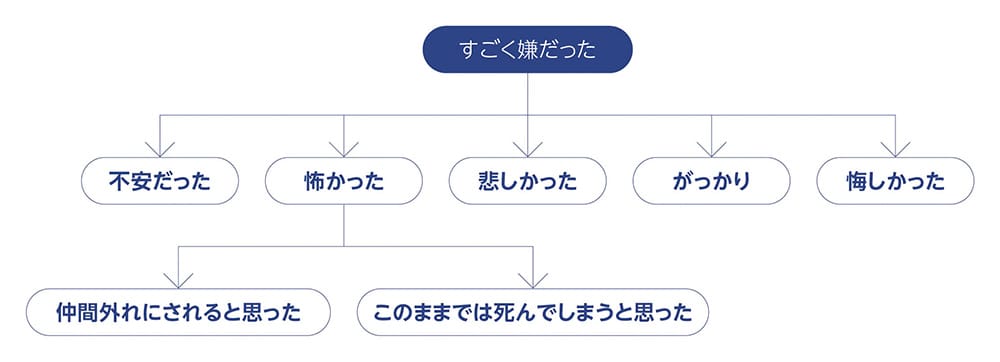

例えば「後輩に、その仕事はできないと言われて残念だった」と部下が言ったとする。「残念だった」という言葉には、もどかしい、がっかりだ、悔しい、悲しいといった様々な感情が含まれる。どの感情が最も強いのか、一緒に細分化する。その際は、「違っていたらごめんね、それはもどかしかったということかな?」などと率直に質問する。

「丁寧に感情を深掘りすると、『後輩の成長を願ってあえて頼んだ仕事をすげなく断られ悔しさと悲しさがあった』とぴったりの言葉を一緒に導き出せる。これが共感だ。共感されるとネガティブな感情は消えていく」(小倉氏)

励ましのつもりで上司が「君は残念だったんだね。でもそれは間違ってないよ」などと決めつけて評価するのは悪例だ。これでは部下は共感してもらえず、いつまでももやもやした感情がくすぶり続ける。

図B:ピッタリの感情を一緒に探る

画面を拡大してご覧下さい。

「聴く耳」がなければ優秀な人材から離れる

人間は意見を否定されると傷つく。「自分はどうせダメなのだ」と自己否定を始めるか、「自分は悪くない。相手が悪いのだ」と他者否定の言い訳をする。いずれにせよ、負の方向にエネルギーを使うわけだ。防衛態勢に陥って本来の課題解決に向かわなくなる。

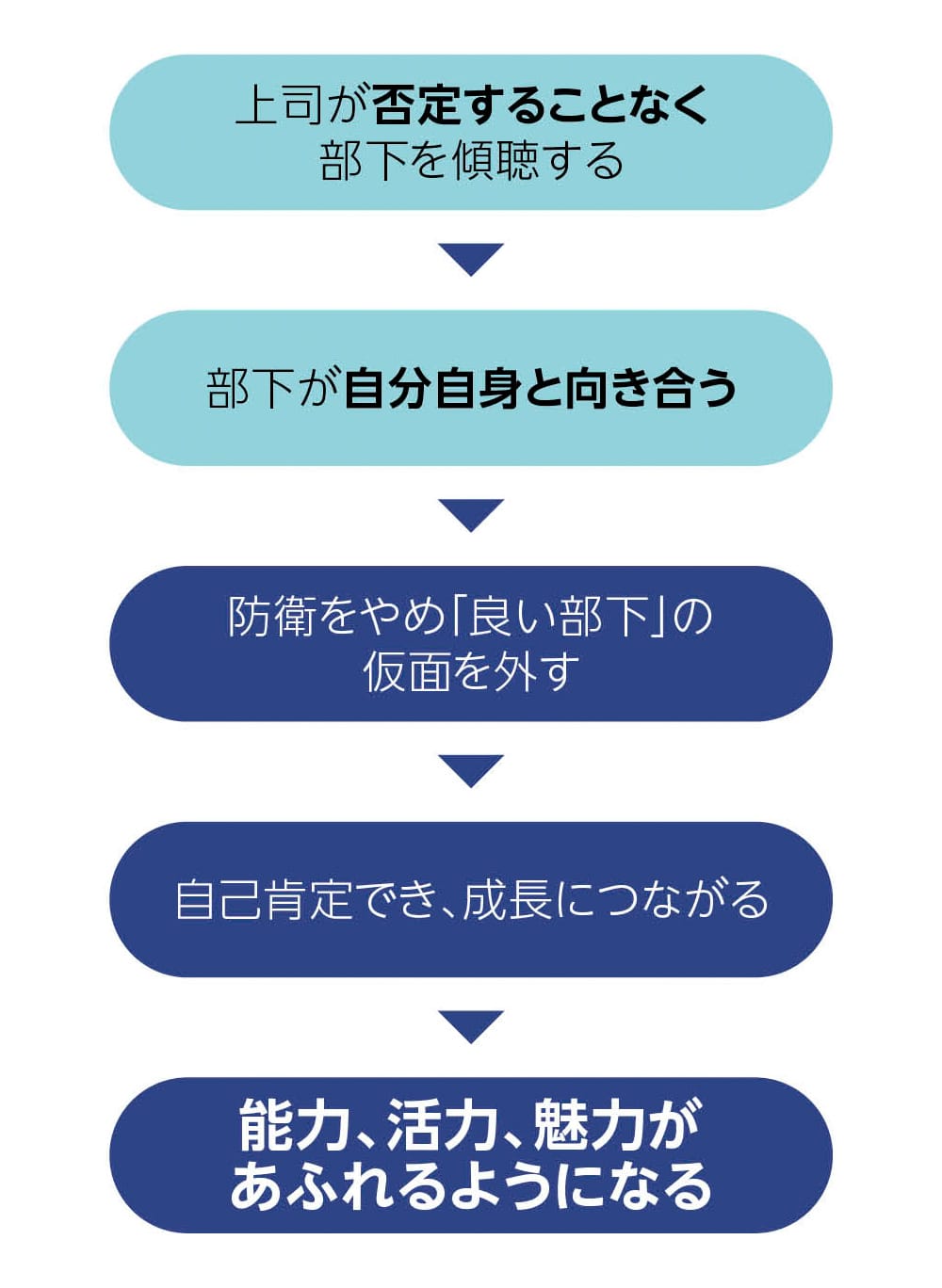

逆に上司が部下を否定せずに「そうだったんだね」と受け止めると、部下は安心して自分に向き合える。すると自己否定や他者否定などムダなエネルギーを使わずに済む。自己防衛が不要になれば、それに費やしていたエネルギーはプラスの方向に切り替わり、能力や活力、魅力があふれるようになる。実際に小倉氏は、経営者に傾聴の仕方を指導した直後から、組織が変わった事例をいくつも見ているという。

図C:上司が傾聴すると部下は自ら成長する

経営者の中には、「従業員の話に耳を傾けているのに、従業員の変化が感じられない」と感じる人もいるだろう。そんな経営者がやりがちな失敗が2つある。1つは、従業員から相談話を持ち掛けられたとき、「自分で考えて行動しなさい」といったんは任せながらも、いざ従業員が自己流で仕事を始めると、「勝手なことをするな」と叱るケースだ。もう1つは、結果が出ないとすぐにしびれを切らして「やはり自分が言った通りにやれ」と、方針を変えるケースだ。これでは自律型人材は育たない。結局は「自律しろ」と言いながら、その実は上司のいいなりを求められているからだ。すると、優秀な社員から順番に自分の能力を発揮できるフィールドを求めて転職してしまう。

傾聴は一日にしてならず

従業員の話に耳を傾けようと思っても「売り上げ目標が厳し過ぎる。やる気が出ない」などと言われると、上司は反論したくなるものだ。そのときはどうしたらよいのだろう。

「それでも傾聴の場では反論や説得は控えて、感情の追体験と受け止めに徹する。反論したくなるのは追体験ができていない証し。相手の身になって考える」(小倉氏)

だからといって、部下を思い、売り上げ目標を下げる必要はないと小倉氏は続ける。

「傾聴は共感することであって、同意ではない。『あなたならそう思うのは当然だ』が共感で、『確かに目標が高いから下げよう』は同意だ。傾聴の場では共感にとどめるのがポイントとなる。『私がもしもあなたの立場なら、私も「目標が高すぎる」と思ったかもしれないね。教えてくれてありがとう』で終わらせる。実際に目標を下げるかどうかは、役員会議など別な場で決めればよい」

役員会議で目標を下げないと決まった場合は、やはり社長に話しても意味がなかったと思われないだろうか。

これに対し小倉氏は「多くの場合そうはならない」と話す。話を聴いた後に、「あなたの意に沿う結果になるかはわからないが役員会でもう一度起案させてもらう」と付け加えるとよい。従業員とて、売り上げ目標が自分の訴え一つで変わるとも考えない。自分たちの意見にきちんと耳を傾けてくれた点を汲み取り、その上で決まったのなら仕方がないと肯定的に受け止めてくれる場合が多いだろう。

だからこそ、「最初はうまくできなくても、傾聴を実践し続けるべき」と小倉氏が断言する。今まで「聴く耳」を持たなかった人が、多少ぎこちなくても聴こうとする姿勢を見せれば、従業員は「社長も努力してくれている」と受け止め、歩み寄ってくる。

これを繰り返す中で従業員の自律性が育つ。経営者と従業員との距離が縮まり、社内の雰囲気も良くなる。傾聴は忍耐力が必要で、経営者はイライラすることも多いだろう。しかし、経営者に「聴く力」がなければ、優秀な自律型人材は育たない。続けるうちに従業員は必ず変わる。

まずは月に1回、従業員たちと30分間の面談を行い、耳を傾けてみてはどうか。

社員の思いを傾聴し、対話

事業転換を果たし成長率110%超に

傾聴の成功事例:高山(宮城県塩竈市)

宮城県塩竈市に本社を置くIT企業である高山は、サイバーセキュリティー支援とDX支援を得意としている。創業1946年で、現在は3代目の高山智壮氏が代表取締役を務める。

実は高山がIT企業になったのは2022年で、それまでは、地域に根差した文具・事務機販売店だった。この大胆な事業転換を果たし得た背景に、高山氏の「聴く力」がある。

正論を言うだけでは人は辞めていく

高山氏は元銀行マンだ。東日本大震災を機に家業を通じて東北の振興に貢献したいと考え、MBAを取得し、2014年に住んでいた東京から郷里に戻った。

高山に入社し、途方に暮れたという。「3.11後の特需がなくなり、文具・事務機器業界も低迷し非常に厳しい状況でした。何より当時の社員の士気が低く、愚痴と不平不満がまん延していた。自分が会社を変えるしか存続の道はないと思った」

そこで着目したのがサイバーセキュリティーだ。共感してくれる社員2人と新事業を立ち上げ、会社の柱に育てようと突き進んだ。2年ほどで事業は軌道に乗り始めたものの、他の社員からは一切理解が得られなかったという。2016年には、津波被害にあった社屋を最新式のオープンなオフィス空間に変える大規模修繕プロジェクトを進めたが、これも社内から反対の声が続出。高山氏はストレスと疲労で倒れ、2週間の入院を余儀なくされた。社員は誰も見舞いに来なかった。

「会社のために頑張っているのに、結局誰も幸せになっていない。どうしたらみんなが幸せに働けるのか、真剣に模索するようになった」

そんな折、経営者仲間に誘われてマネジメント技術のセミナーに出席し、コミュニケーションを見直すことにした。

「これまで正論を振りかざして相手を批判し否定していた。これでは相手も敵対心を抱き、いずれ会社を去ってしまい、会社は永続しない。批判ではなく傾聴し相手を受け入れ、心理的安全性を担保した上でこちらの考えを伝えると、理解し合えるのではと考えた」

こうしてコミュニケーションの形を徐々に変えた。

関係がよくなれば、組織を変革できる

オフィス内には社員同士が気軽に雑談できるコミュニケーションスペースを設置。会話が増えアイデアも多く生まれるようになった

傾聴の実践は、容易ではなかったと高山氏は振り返る。

「銀行やビジネススクールでディスカッションの訓練をしたので、ロジックが先行してしまう。『自分は正しい、相手が間違っている』という姿勢を捨てるのが困難だった」

外部の講座も受講し、異なる意見を受け入れるマインドを学習した。1人につき1時間半~2時間かけて傾聴した。自分の考えをフィードバックして、社員との関係を深めた。考えが合わず離職する者もいたが、高山氏に共感し一緒に事業変革しようとする従業員が増え、新入社員も加わった。DX支援事業の成長がけん引して、2021年の業績は過去最高になった。

「傾聴だけが業績好調の要因ではない。しかし傾聴によって人間関係がよくなる。目標に向かう足並みがそろい、意欲を引き出せる」と高山氏は話す。「聴こう」とする姿勢抜きに、変革が成し得なかったのは疑う余地がない。

以後、高山は毎年平均110~115%で成長し、賃金は2期連続で約10%アップした。労働時間は7~8%削減。従業員サーベイでもエンゲージメントの高さが示された。

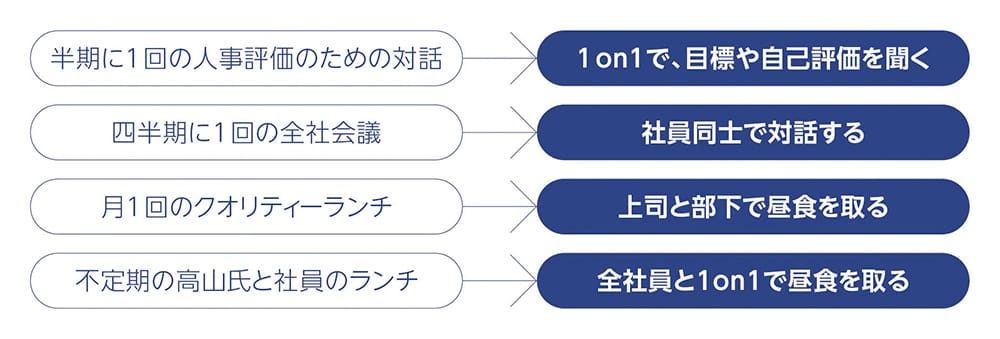

高山氏は今も、定期的に対話の時間を持っている。

「実は今、社内が少し混乱している。IT技術やDX化の進展に伴い私たちも変化が求められるからだ」

そんなタイミングだからこそ、これからも傾聴や対話を続ける。DX化の波の先陣を切り続ける構えだ。

図D:高山における対話の時間

画面を拡大してご覧下さい。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り3529文字 / 全文5289文字