特集:明日への扉

労災事故の大半は人為的ミスに起因

ノンテクニカルスキルで

事故を防ぐ

従業員の安全を守るのは経営者の務めだ。

事故の原因を追及すると、大半が人為的ミスにたどり着く。

専門性の高いテクニカルな原因ではなく

ヒューマンエラーが、不測の事態を引き起こす。

状況判断力やコミュニケーション能力といった

ノンテクニカルスキルを備えれば、防げたはずの事故だ。

現場の安全を守るカギ、ノンテクニカルスキルを考察する。

- ノンテクニカルスキル

- ヒューマンエラー

- 思い込み防止

- 人材育成

この記事のポイント

- 事故原因の多くは人為的ミス。ノンテクニカルスキルで防げる

- 自己の行動特性を認識し、ひと呼吸おくだけでもミスは減らせる

- ノンテクニカルスキル教育は、ウェルビーイング経営に直結する

ノンテクニカルスキル教育は

行動変容をもたらす

協力=コンサルタント 南川忠男氏(公益社団法人化学工学会安全部会事務局長・南川行動特性研究所代表)

ヒューマンエラーによる事故防止には、ノンテクニカルスキルが不可欠だ。近年、業界を問わず注目される。専門技術であるテクニカルスキルに対し、ノンテクニカルスキルには状況判断力や意思決定、コミュニケーション能力やチームワーク、タスクマネジメントといった非専門技術が含まれる。

ノンテクニカルスキルは、もともと航空業界で使われていた言葉だ。重大な事故を防ぐには、パイロットに必要な操縦技術以外に、正確な状況認識、意思決定をはじめとする基礎的スキルが不可欠とされた。小さな人為的ミスが生命に関わる医療業界でも、ノンテクニカルスキル教育は徹底される。

製造業や建設業でも、日本の化学プラントで2011年、12年と立て続けに大規模な爆発・火災事故が発生したのをきっかけに注目されるようになった。

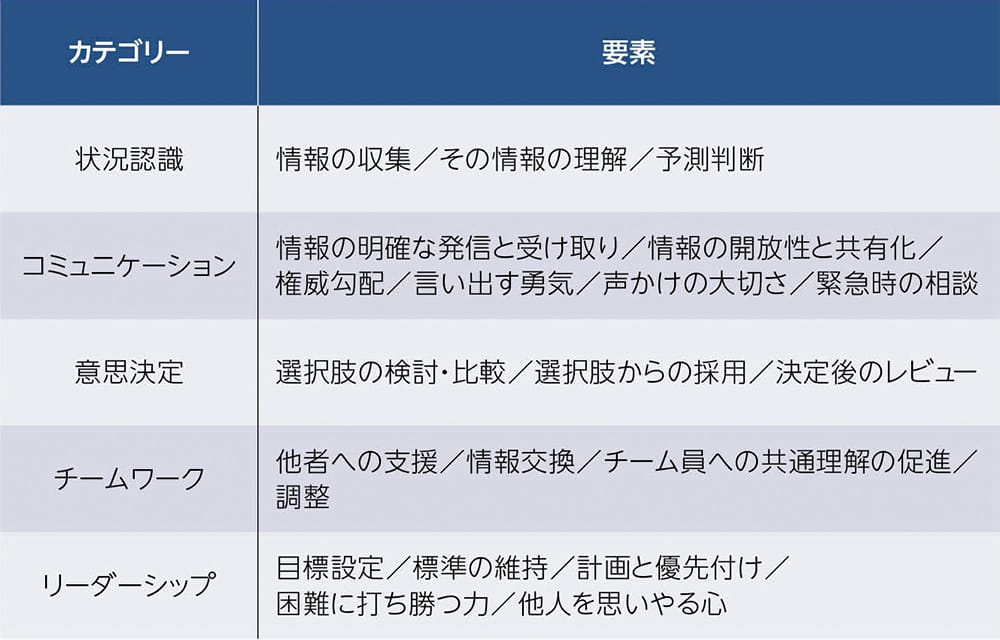

産業現場でのノンテクニカルスキルの専門家である南川忠男氏は、ノンテクニカルスキルの要素を「状況認識」「コミュニケーション」「意思決定」「チームワーク」「リーダーシップ」の5カテゴリーで示す(図A)。

図A:ノンテクニカルスキルの5つのカテゴリーと要素

画面を拡大してご覧下さい。

特に重要なのが状況認識だと南川氏は言う。「車の運転では、対向車が止まってくれるだろう、飛び出す人はいないだろうとの思い込みが事故を引き起こす。誤った状況認識だ。一方、助手席で前の車の動きがおかしいと気付いたのに、運転手に伝えなかったせいで事故が起これば、コミュニケーションの不備になる。思い込みとコミュニケーションの不備が起因の事故は、ノンテクニカルスキルで防げる」

適切な状況認識を行うにはどうすべきか。南川氏は「特に危険

「行動特性を完全に直すのは難しいが、自己認識を強化すればよい」と南川氏は続ける。自分は横着だ、おっちょこちょいだと自覚し、自己評価をする。自己認識を強化すれば、行動特性が起因の事故は減らせる。

防止策1つの習慣化で事故は減る

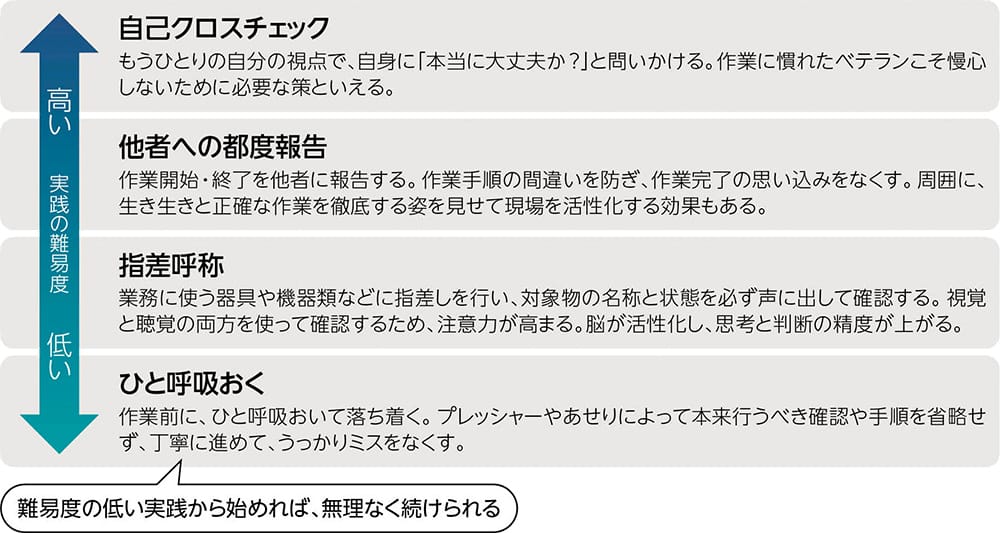

行動特性が起因の事故を防止する策として南川氏が推奨するのは、ひと呼吸おく、指差呼称、他者への都度報告、自己クロスチェックの4つだ。この4つの段階的な実施で思い込みを防止する。

図B:4つの思い込み防止策

画面を拡大してご覧下さい。

「初めから4つすべてを完璧に実行するのは不可能と言ってよい。会社としては、1つでも実行すれば思い込みによる事故は確実に減ると、まずは従業員に周知徹底させたい。従業員には、実践する思い込み防止策を自身で決めてもらう。やらされ感があると長続きしない可能性がある」

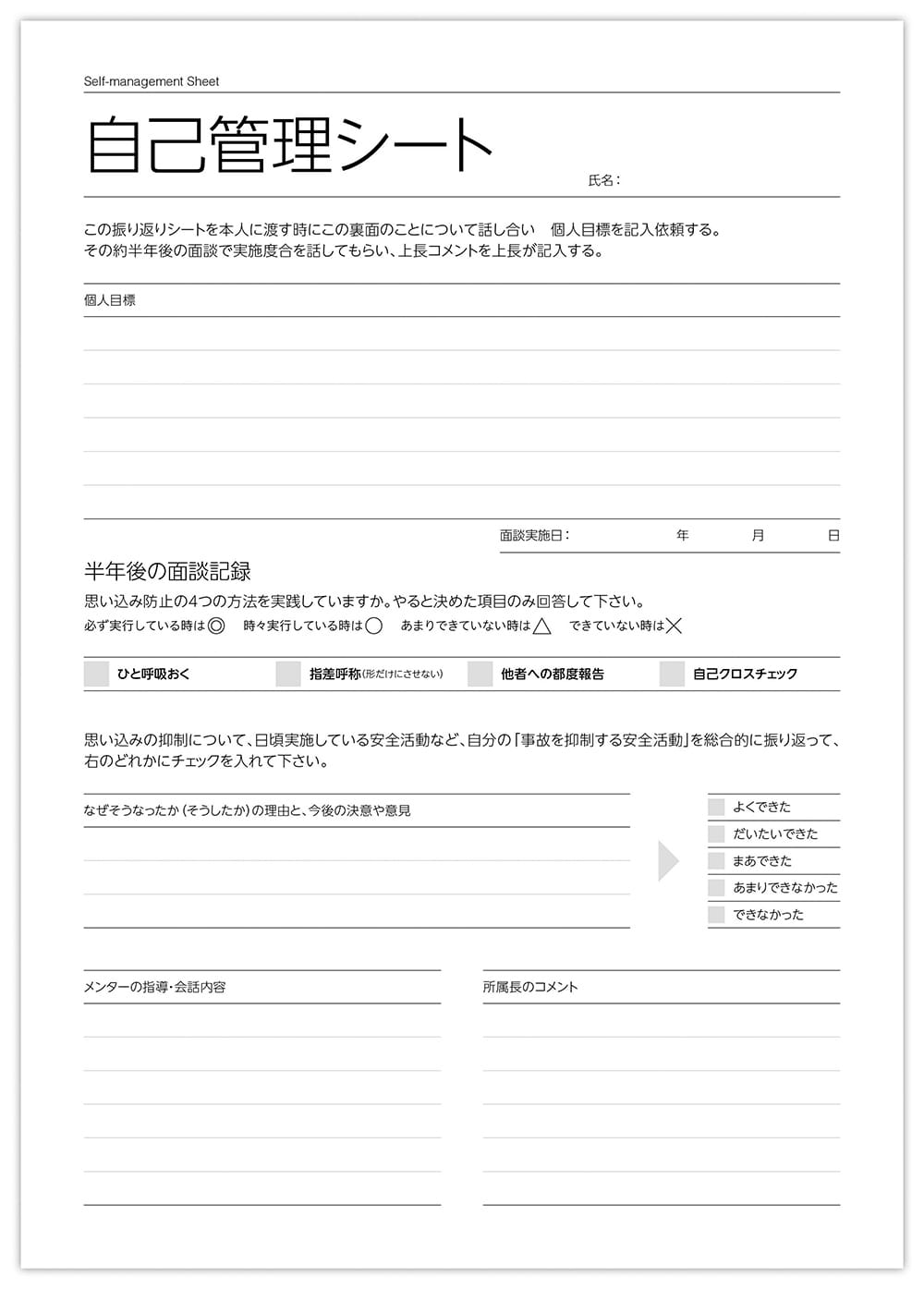

従業員には、4つのどれに取り組むかを自分で決めてもらい、自己管理シートに記入させる(図C参照)。約半年後にメンターとの面談で達成度を確認してもらい、会社は次の目標設定を促す。プロセスを繰り返すと、早い人なら半年、遅い人でも3年ほどで事故防止メソッドが確実に習慣化するという。

図C:思い込み防止実践の「自己管理シート」例

画面を拡大してご覧下さい。

メンター役は、社長をはじめ経営層が務めると効果的だ。ノンテクニカルスキル教育は「意味がない」「面倒くさい」といった反発も生まれやすい。社長や経営層が強い決意を持って取り組めば、会社のビジョンや理念浸透と同様、社内での認識は変わる。

ノンテクニカルスキル教育は人材育成

「ノンテクニカルスキルは、現場で業務を遂行する中で高めるのが良い。作業現場で『ひと呼吸おく』が身に付けば思い込みはなくなり、不測の事態に慌てず行動認識ができる。20年以上のノンテクニカルスキル教育経験の中で、指差呼称や他者への都度報告の実践者が社内の3割程度に達すると、他の7割にも急速に浸透する例を数多く見てきた」

ノンテクニカルスキル教育の本質は、人材育成と言える。南川氏は「ウェルビーイング経営に直結する施策だ」とも指摘する。ウェルビーイング経営とは、企業の利益だけを重視せず、従業員が身体的・精神的・社会的に良好な状態を保ちながら、やりがいを持って働ける労働環境を指す。従業員の持続的な幸福を追求する点が特徴の経営手法だ。

従業員の安心・安全を守る。長期にわたって根気強く社会的スキルのトレーニングを施す。ノンテクニカルスキル教育の継続によって、従業員に行動変容が生まれ、会社には事故防止や業務効率化のメリットが生まれる。

ノンテクニカルスキル教育に取り組む大企業は増えつつあるものの、中小企業では道半ばの状態だ。社長や経営層がリードして行動変容を促せる中小企業は、大企業より従業員へのノンテクニカルスキル教育を浸透させやすい。中小企業がすぐ取り組める社内改革の一手だ。

従業員の状況認識や

コミュニケーション能力を向上させる

ノンテクニカルスキル教育の研修事例

VRでの危険体験を通じ、口頭伝達の難しさを学ぶ

VR(バーチャル・リアリティー)を利用した安全教育ソフトで、危険体感の研修を行う。危険な状態におかれたとき、口頭での伝達やコミュニケーションがいかに難しいかを実感するのが研修の目的だ。

VRで安全ルール違反による作業現場での墜落事故といった恐怖を体験する。安全ルールの重要性を認識すると同時に、危険な状態におけるノンテクニカルスキルを習得する。

研修では、5人1組のグループを作り、グループリーダーを決める。グループリーダーだけが作業場の画像を見る。リーダーは、他メンバーに口頭で現場状況を伝える。4人のメンバーは伝達された情報を基に、危機回避の動作手順を検討し作成する。動作手順が完成したら、メンバーの1人がVR空間で手順に沿って作業をする。

研修後、メンバーは口頭でのコミュニケーションがいかに不安定で情報に乏しいかを理解した。危険な状態におかれたときは、優先順位を即座に判断する必要もある。口頭での伝達のみで現状を把握し、危険回避の動作手順を組み立てるのは、想像以上に時間がかかった。

メンバーは、日ごろから危機回避シミュレーションを行う大切さ、口頭で伝える力とコミュニケーション能力の重要性を実感した。準備していなかった危険回避の手順マニュアル作成も必要だと気付いた。

徹底討論で伝える力と傾聴力を養う

ノンテクニカルスキルのカテゴリーである状況認識、コミュニケーション、意思決定、チームワーク、リーダーシップの5つすべてに関わる演習として「YES, NO討議」を実施している。

研修では、グループを5人1組に分け、最年長者をグループリーダーとする。提示された課題に対し、グループ内でYESかNOの意思表示をする。

ある日の課題は「危険予知ミーティング後の作業中に、ベテランから急に現場の作業手順を変えようと提案された。ベテランの提案と既定手順は五十歩百歩のように思える。手順の変更にYESかNOか」だった。

メンバーはYESかNOを言い、リーダーを中心に意見交換する。さらにグループとしての意見をYESかNOに一本化できないか討議する。安易に多数決に頼らず、少数派は多数派に迎合しない形で議論を尽くす。グループの意見が一本化したら、他グループと意見交換する。最後にインストラクターが課題ポイントを解説し講評する。はっきり意見を伝える力を養うのが研修の大きな目的だ。傾聴力も養う。研修で、メンバーは慣習に流されず、情にほだされず、毅然とした発言が現場の安全に寄与すると学んだ。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1680文字 / 全文3673文字