忙しいときこそ知っておきたい

健康生活のススメ

熱中症対策2025

職場環境と

水分補給が

予防のカギ

- 熱中症

- 脱水症

- WBGT値(暑さ指数)

- 水分補給

この記事のポイント

- 脱水症の進行に伴い熱中症の重症化リスクが増す

- 職場ではWBGT値(暑さ指数)の確認と環境整備を徹底する

- 喉が渇く前に水分補給。熱中症になったら経口補水液を

2025年夏は梅雨明けが早めで猛暑になると予測されます(日本気象協会の発表による)。そこで始めたいのが、暑くなる前からの熱中症対策です。本格的な夏に向けて仕事場で準備すべきことや、熱中症を防ぐ水分補給のコツを知っておきましょう。

大量発汗による

「脱水症」が熱中症の引き金に

2023年に続き、過去最も暑い夏となった24年(6~8月の平均気温が1898年の統計開始以降、23年に並び歴代1位タイ※1)。

また、5~9月の熱中症による救急搬送者数は9万7578人でした※2。救急搬送者数の調査が開始された2008年以降で最も多く、前年度同期間の9万1467人と比べて6111人の増加です。

- ※1出典:気象庁「2024年夏(6月~8月)の天候」

- ※2出典:消防庁「令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」

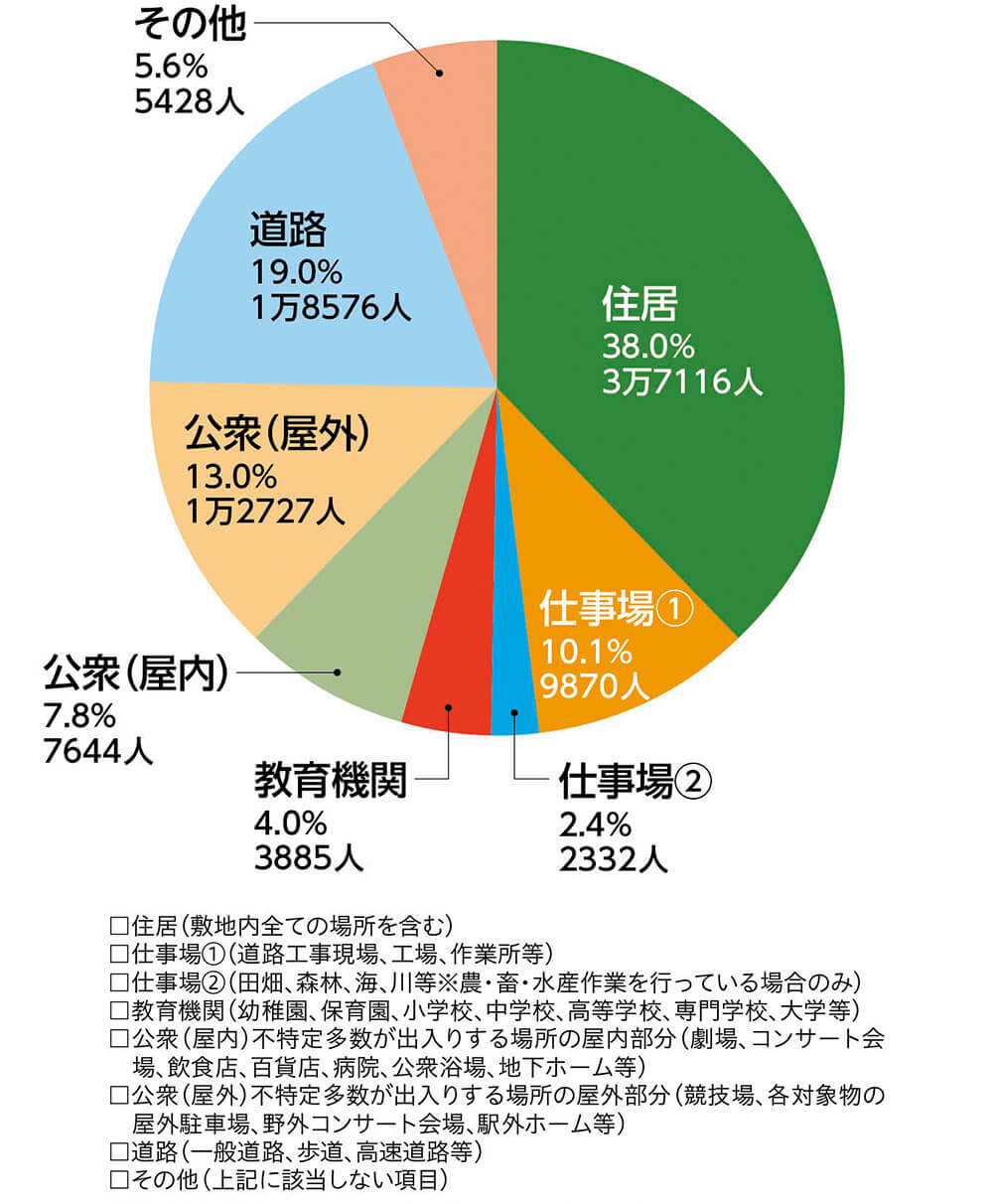

熱中症の発生場所は住居が最も多く、次いで道路、公衆(屋外)、仕事場①(道路工事現場、工場、作業所等)の順です(下グラフ参照)。

熱中症の発生場所別の救急搬送者数

画面を拡大してご覧下さい。

なお、厚生労働省の「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、全体の約4割が建設業と製造業で起きています。

「熱中症には、特に激しく体を動かさなくても日常生活の中で起きる『非労作性』と、スポーツや労働が関連して起きる『労作性』の2種類があります」と、済生会横浜市東部病院 患者支援センター長・栄養部担当部長の谷口英喜さんは説明します。

住居で発生しやすい非労作性の熱中症は、高齢者や、心疾患、糖尿病、脳卒中、認知症といった基礎疾患がある人に多く見られます。住居内で発生しやすい要因としては、冷房や扇風機を使っていなかったことがあげられます。一方、労作性の熱中症は若年~中年世代の男性が多く発症する傾向にあります。働き世代の健康な人でも発症する点が、非労作性の熱中症と大きく異なります。

脱水症と熱中症それぞれの重症度は

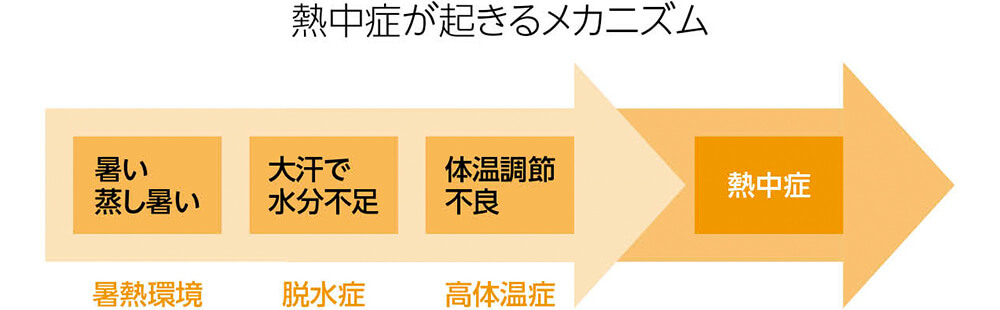

なぜ熱中症になるのか、メカニズムを改めて理解しておきましょう。

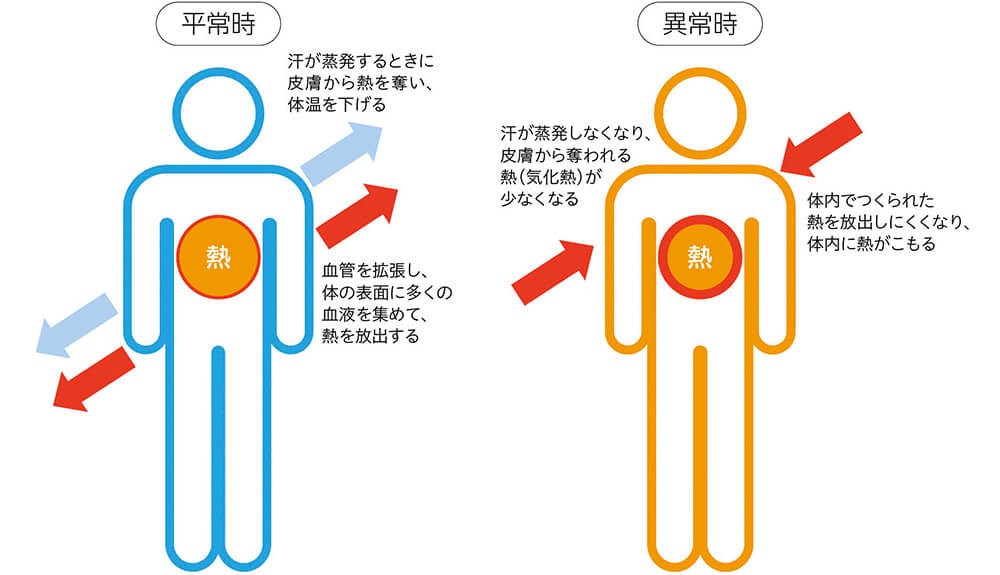

私たちの体には、気温や室温にかかわらず体温を一定に保つ機能があります。暑くなると汗をかき、皮膚の血管を拡張させて体温を外気に逃がして体温が一定に保たれます(下図の「平常時」参照)。

ところが、湿度が高く蒸し暑いと汗が蒸発しにくくなり、皮膚から奪われる熱(気化熱)も少なくなります。体内でつくられた熱を放出できなくなり、体内に熱がこもります。

画面を拡大してご覧下さい。

さらに蒸し暑い環境の中で労働やスポーツを続けると、体がどんどん熱くなり発汗量が増加します。大量に汗をかくと体の水分が減り、脱水症を起こします。体の水分が3~5%失われた状態が軽度、6~9%で中等度、10%以上失われると重度の脱水症です。

脱水症の原因は蒸し暑さによる発汗だけではありません。胃腸炎による下痢や嘔吐、高熱による発汗、アルコールの過剰摂取、長時間のサウナ入浴など、多様な原因で体の水分は不足します。

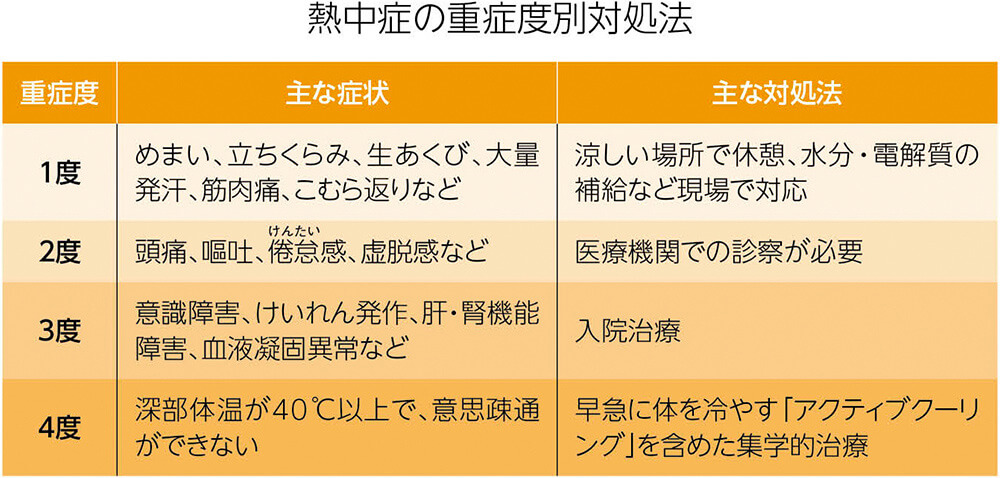

脱水症が軽度から重度へと進行するにつれ、熱中症の重症度も高まります。日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2024」では、熱中症の重症度を次のように分類します。

画面を拡大してご覧下さい。

重度の脱水症まで進むと、自力では体温調節が不可能になり、体温が異常に上昇した高体温症の状態になります。結果、熱中症が重症化します。

画面を拡大してご覧下さい。

熱中症は早期の対処が肝心

脱水により体の水分が不足すると、全身を流れる血液の量も減少します。血液の循環が悪くなり、臓器の働きに必要な酸素や栄養が届かなくなります。特に筋肉、脳、胃腸の3つに酸素や栄養が不足すると異常な症状が出やすく、3つの臓器症状が重なって現れるのが特徴です。

熱中症の代表的な症状である筋肉痛やこむら返りは、筋肉に十分な酸素と栄養が届かないと起こります。頭痛は脳に十分な血液が巡らない、嘔吐や腹痛は胃腸の血液が不足するのが要因です。

異常な高体温が続くと、体中の臓器が本来の機能を失う「多機能不全」のリスクがあります。筋肉や心臓をはじめほとんどの臓器を構成するたんぱく質は熱に弱く、40℃を超えると変性が始まります。ゆで卵が生卵に戻らないように、一度変性したたんぱく質は元に戻りません。

重度の熱中症では細胞や臓器の障害を引き起こし、後遺症が残る恐れもあります。特に、新たに神経細胞がつくられない脳神経は障害が残りやすく、主な後遺症として判断力や記憶力の低下、手足のまひが見られます。

後遺症を防ぐには徹底した熱中症予防が重要です。万が一熱中症になったら早期の段階での適切な対処が欠かせません。

熱中症の危険を感じたら

すぐ対処できる準備を

職場では作業環境の改善が熱中症予防対策の基本です。エアコンの適切な使用や遮光の工夫で、蒸し暑い環境から従業員を守りましょう。厚生労働省労働基準局による「職場における熱中症予防対策」では、作業環境管理として次の2つを勧奨します。

- WBGT値の低減

熱・直射日光・照り返しを遮る屋根、通風・冷房・除湿の設備の設置 - 休憩場所の整備

日陰等の涼しい休憩場所の設置、氷・冷たいおしぼり等、飲料水の備え付け

1の「WBGT値」とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う指数です。

WBGT測定機器や黒球温度計などの専用機器を用いて気温、湿度、日射、気流の4要素を総合的に評価します。単位は気温と同じセ氏(℃)ですが、値は気温とは異なります。

屋内もしくは屋外で太陽照射のない場合(日陰)、屋外で太陽照射がある場合(日なた)に分け、それぞれの数式に当てはめて算出するため、同じ気温であっても湿度や太陽照射が上がるとWBGT値も高くなります。

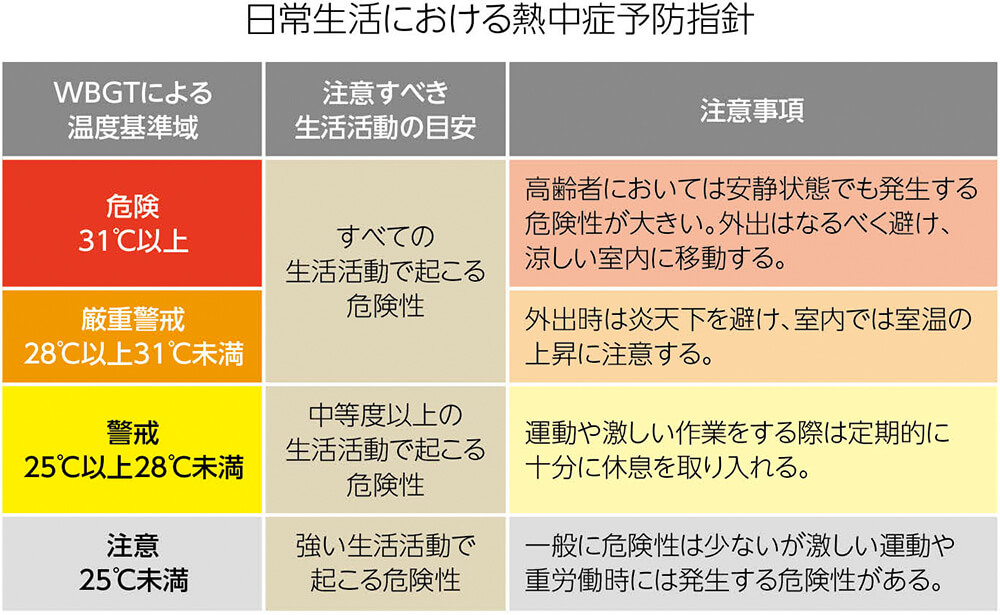

気温とWBGT値に関しては、日本生気象学会が「日常生活における熱中症予防指針」として下表の数値を公表しています。

画面を拡大してご覧下さい。

出典:日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.4」

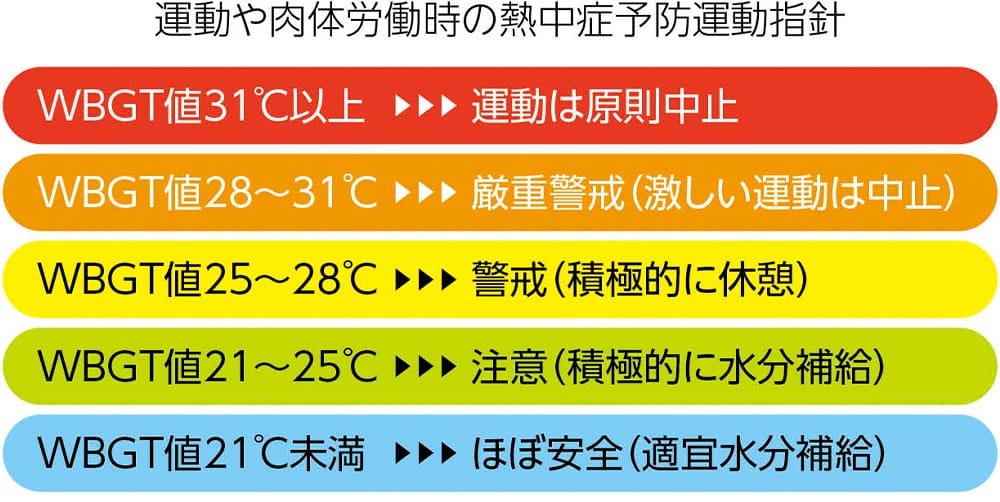

運動や体を動かす作業をするときは、日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」も参考にしましょう。

画面を拡大してご覧下さい。

涼しい場所で休める環境を整える

2の「休憩場所の整備」については、具体的に次の3つが提唱されています。

- 高温多湿作業場所の近隣に、冷房を備えた休憩場所・日陰などの涼しい休憩場所を設けるよう努める

- 高温多湿作業場所やその近隣に、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワーなどの、身体を適度に冷やすことのできる物品や設備を設けるよう努める

- 水分・塩分の補給を、定期的、かつ容易に行えるよう、高温多湿作業場所に、飲料水の備え付けなどを行うよう努める

職場での熱中症対策には作業環境の改善などの企業努力や管理職からの注意喚起だけでなく、働く人自身の肌感覚も大切です。熱中症の危険がある状態を自ら察知し、すぐに適切な対処が取れるようになるのが望ましいでしょう。

特に蒸し暑い環境で作業をする場合は1時間置きにアラームを設定し、アラームが鳴ったら全員がいったん手を止めて休憩を取る対策もおすすめです。

予防は少量を分けて飲む

治療には経口補水液がベスト

適切な水分補給は熱中症やその前段階の脱水症の予防に欠かせません。とはいえ水分補給は喉が渇いたときにするものだと思っている人も少なくありません。喉が渇いたと感じたときにはすでに体の水分が不足した脱水状態です。「渇く前」に飲むのが水分補給の基本です。

理想的な水分補給の方法に「6オンス8回法」があります(下図参照)。1オンスは欧米で使用される液量の単位で、約30mlに相当します。1回に約180ml(6オンス分)の水分を1日の中で8回に分けて補給します。

食事の最中、食事と食事の間、起床後、入浴前、就寝前といったタイミングがおすすめです。

画面を拡大してご覧下さい。

6オンス8回法を目安に、仕事で汗をかく機会が多い場合は摂取回数を増やし、労働環境に応じた調整をしましょう。

脱水症を防ぐ水分補給では、500mlのペットボトル飲料を一気に飲み干すような水分の取り方は効果的ではありません。水分をコップ1杯程度の少量に分けて、こまめに取るようにしましょう。少しずつ継続的に水分を摂取すると、体内への水分吸収と保持効果が高まります。

摂取する水分は、アルコール以外であれば問題ありません。アルコールは利尿作用が強く体から水分を奪うため、飲んでも水分補給にはなりません。

コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインにも利尿作用がありますが、飲み過ぎなければ水分補給になります。1日1000ml未満が目安です。ただしカフェインに弱い体質の方は避けるほうが良いでしょう。

牛乳やジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクも水分補給になります。しかし糖分や塩分を多く含むものやエネルギー量が高いものもあるため、取り過ぎには注意が必要です。

飲料の温度は、冷たくてもぬるめでも、自分の好みで問題ありません。体温に近い常温から人肌くらいの温度にすると、胃腸への負担が少なく、効率良く吸収されます。

経口補水液の正しい摂取法を知る

大量に汗をかくと、体内の水分と共に塩分(電解質)も奪われます。

成人の体重の約6割を占める体液(水分と塩分=電解質が混ざった液体)は、水ばかりを摂取すると薄まります。体内の塩分もそれに伴って薄まり、水中毒と呼ばれる状態を招きます。

医学的には希釈性低ナトリウム血症といい、頭痛や嘔吐、けいれん、意識がもうろうとする症状が生じます。1時間に1000ml以上の真水を摂取するのは避けましょう。

脱水症や熱中症の予防対策としての塩分補給は、朝昼晩の食事を取れば十分です。

一方、口の中が極度に渇く、めまいや立ちくらみがする、足がつるなど、脱水症や熱中症が疑われる場合は、水分と同時に塩分の補給が不可欠です。脱水症、熱中症の治療に推奨されるのが経口補水液です。

経口補水液は水、塩分、ブドウ糖、ミネラルから構成され、成分の濃度や比率は厳格です。薬局やドラッグストア、登録販売者が在籍するコンビニエンスストアで購入できます。万が一のために常備しておくと良いでしょう。

経口補水液は、脱水症や熱中症の予防には適しません。脱水でない状態で飲むと塩分の過剰摂取になりかねないので避けましょう。

脱水症や熱中症が疑われるときは、できるだけ早く、500ml程度の量を一度に飲むのがポイントです。症状が落ち着いたら、30分ほどかけてゆっくりと500~1000ml程度の量を摂取します。脱水症や熱中症の症状が改善したら、無理のない範囲で普段の食事に戻しましょう。

経口補水液と混同されやすいのがスポーツドリンクです。脱水症に対するスポーツドリンクの補水効果は商品によってまちまちで、注意が必要です。脱水症や熱中症の対処としてスポーツドリンクを使用する場合はボトルの成分表示を確認し、経口補水液に近い成分のものを選びましょう。

注意したいのがアミノ酸補給を目的としたスポーツドリンクです。

「アミノ酸には、体温を上げる作用があります。熱中症で体温調節機能がまひした状態でアミノ酸配合のスポーツドリンクを飲むのは危険です。熱中症が疑われるときは避けてください。アミノ酸を多く含む牛乳も同じです」

食事からの水分&栄養補給も重要

水分と塩分(電解質)、栄養は、飲料だけでなく食事からもしっかり取る必要があります。

体重60kgの成人男性の理想的な1日の水分摂取目安量は約2500mlです。このうち1200mlは飲料から、1000mlが食事から、残り300mlが食べ物をエネルギーに変えるときにつくられる代謝水です。

食品の中でも、トマトやナス、キュウリなどの夏の野菜や、スイカ、メロン、モモ、ブドウなどの果物には水分が多く含まれます。いずれもミネラルやビタミンも豊富なので、意識して取り入れましょう。

夏は汗と共にカリウムやマグネシウム、カルシウムなどのミネラルが体内から失われます。ミネラル不足は筋肉の機能低下やめまいや立ちくらみの一因なので、食事から積極的に摂取しましょう。

ビタミンでは特に、抗酸化作用があり、暑さに順応しやすい体づくりをサポートするビタミンCや、暑さによる疲労感を和らげる作用のあるビタミンB1が熱中症予防に役立ちます。

ビタミンCはレモンやキウイ、キャベツやブロッコリーなどに、ビタミンB1は豚肉や豆類、魚介類に多く含まれます。

体の中で水分を蓄えるタンクとなるのが筋肉です。

本格的に暑くなる前から食事でたんぱく質を補給し、筋肉量を増やすのは長期的な熱中症予防策として効果的です。食事と並行して、筋トレやウオーキングといった日常的な運動も定期的に続けましょう。

なお、朝食抜きや二日酔い、睡眠不足といった乱れた生活習慣は体調不良を招き、熱中症のリスクを高める要因になります。

暑くなってから急に改善しようとするのではなく、1年を通して規則正しい生活や体調管理を心掛けましょう。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り3442文字 / 全文5768文字

谷口 英喜

済生会横浜市東部病院患者支援センター長医学博士。1991年、福島県立医科大学医学部卒業。横浜市立大学医学部麻酔科、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授などを経て2016年より現職。現在、東京医療保健大学大学院客員教授、慶應義塾大学麻酔科学教室非常勤講師を兼任。『熱中症からいのちを守る』(評言社)などの著書がある。