忙しいときこそ知っておきたい

健康生活のススメ

放置は禁物「歯周病」

歯の喪失や

糖尿病のリスクも

- 歯周病

- 糖尿病

- 動脈硬化

- 認知症

この記事のポイント

- 40代後半から特に増える歯周病は歯を失う原因の第1位

- 歯周病の原因菌や炎症性物質が糖尿病など全身の病気の要因に

- 予防の基本となる歯磨きを上達させ、汚れを残さない

歯周病は歯ぐきの腫れや歯のグラつきといった口の中の問題だけでなく、糖尿病や認知症など全身の病気にも関わります。6月の「歯と口の健康週間」を機に、歯周病の予防と対策に取り組みましょう。

細菌の塊であるプラークによって

歯ぐきから歯を支える骨へと炎症が広がる

最近、次のような症状を感じることはありませんか?

- 歯ぐきが赤くなったり、腫れたりする

- 歯磨きで出血する

- 歯ぐきがむずがゆい、痛みがある

- 起床時に口の中がネバつく

- 口臭が気になる

- 歯ぐきがやせてきた

- 硬いものがかみ切れなくなった

- グラグラ揺れている歯がある

上記の症状はいずれも歯周病を発症すると現れます。

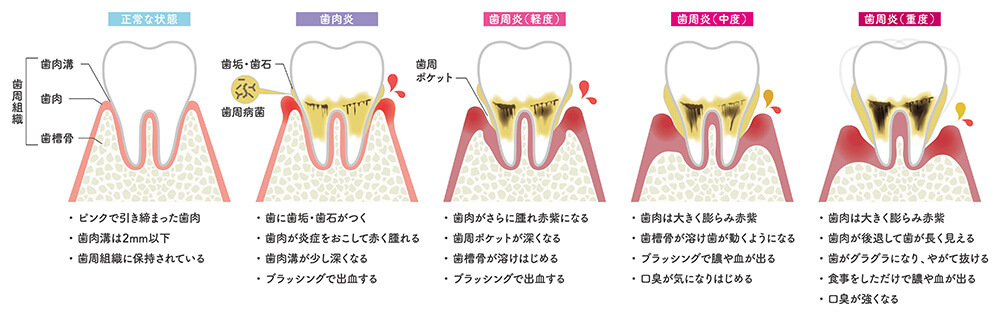

歯周病とは、歯の汚れである歯垢=プラークによって歯ぐき(歯肉)に炎症・腫れが起こる「歯肉炎」と、歯を支える歯槽骨まで炎症が広がった「歯周炎」の総称です。

歯ぐきが炎症を起こすと、歯と歯ぐきの間にある溝(歯肉溝)が深くなり、歯周ポケットができます。

歯周ポケットが深くなるほど、プラークもたまりやすくなります。プラーク1mgの中には1億個以上の細菌が含まれます。まさに、細菌の塊が口の中にたまっているイメージです。

歯ぐきの炎症は歯周病の原因菌への感染によって進行します。そのまま放置し続けると、やがて歯槽骨にも影響が及びます。

「歯槽骨が吸収される、いわゆる"溶ける"現象が起こります。すると支える骨がなくなり、歯がグラグラしてきます。腫れた歯ぐきがやせて後退し、歯が以前より長く見えるようになります」と、昭和医科大学歯学部歯科保存学講座歯周病学部門主任教授の山本松男さんは説明します。

歯周ポケット(歯肉溝)が2mm以下が正常、4mm以上で治療の対象と定義されています。

歯がグラつくほどまで進行すると、治療しても元には戻りません。最終的には「抜歯する」、あるいは「自然に抜ける」プロセスへと向かいます。

歯周病は歯ぐきの腫れや出血から始まり、徐々に悪化する

画面を拡大してご覧下さい。

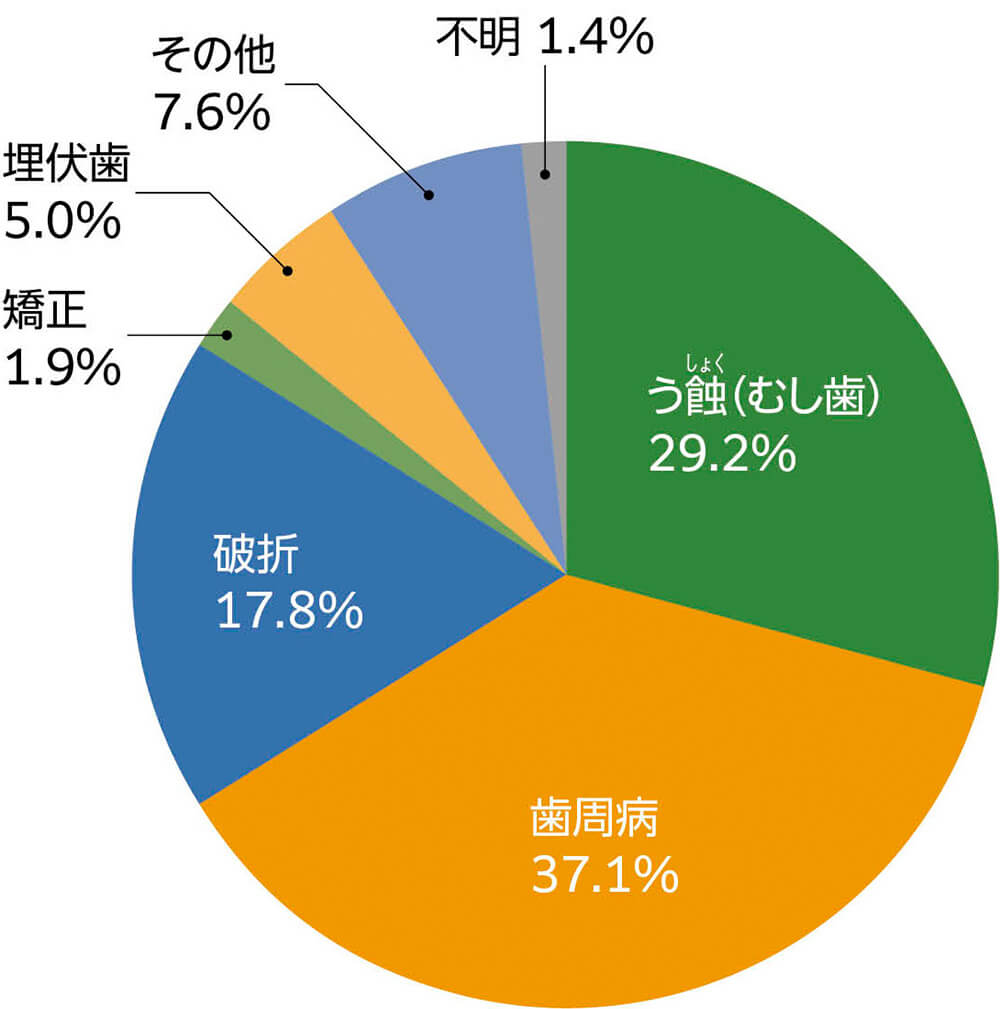

歯を失う原因のトップが歯周病

2018年に8020推進財団が行った「第2回 永久歯の抜歯原因調査」の結果では、歯を失う原因の第1位が歯周病でした。

永久歯の抜歯の原因

画面を拡大してご覧下さい。

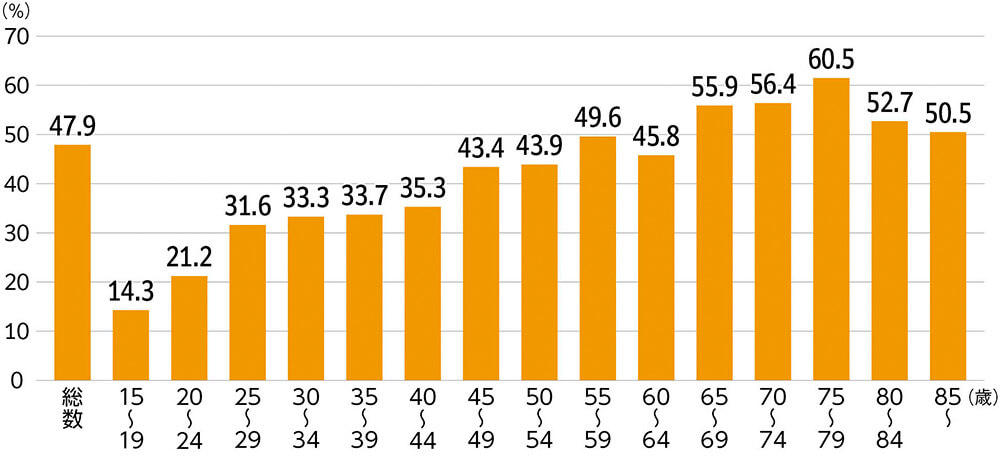

さらに、歯周病は「日本人の国民病」ともいわれるほど罹患率が高いのも注目すべき点です。

歯周ポケットの深さが3mm以下であれば歯周病のリスクは低い状態で、4mm以上になると歯周病と診断されます。

厚生労働省の「令和4年歯科疾患実態調査」の結果では、4mm以上の歯周ポケットを持つ人の割合は全体で47.9%と半数近くを占め、さらに40代後半から70代にかけて増加することが分かっています。80代以降に減少するのは、歯を失い、歯の本数自体が減るのが主な理由と考えられます。

4mm以上の歯周ポケットを有する人の割合(年齢階級別)

画面を拡大してご覧下さい。

「歯周病の初期には自覚症状がない場合が多く、気づいたときには病状が進行しているケースが少なくありません。中高年で歯を失わないためにも、普段からの予防はもちろん、異常を感じたらすぐに歯科を受診してください」

歯周病の原因菌や炎症性物質が

血流に乗って臓器や器官に到達

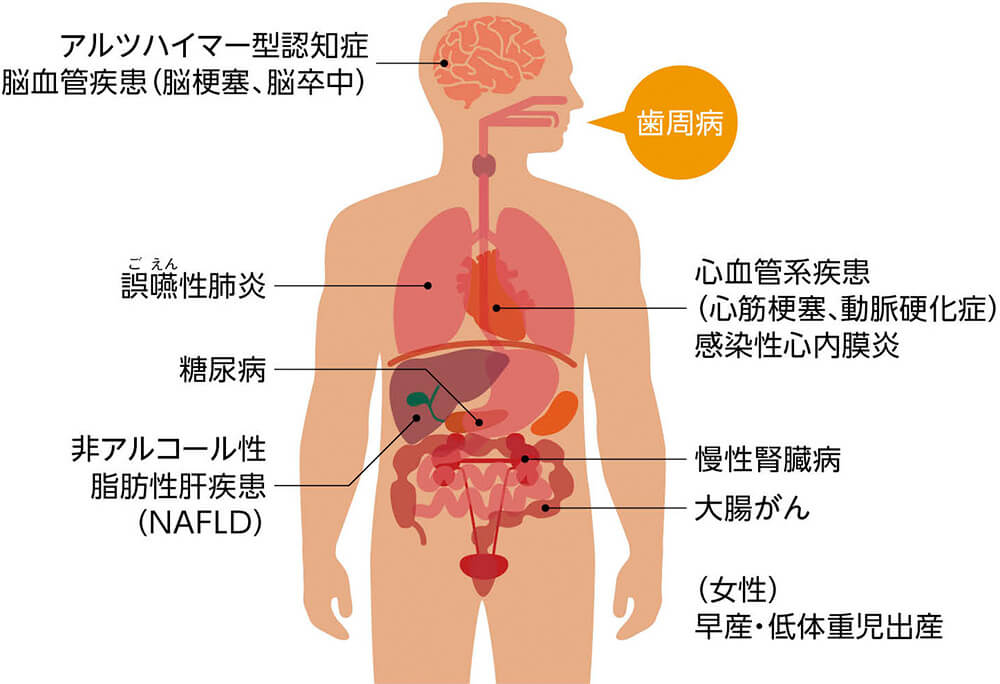

近年は多くの研究により、歯周病が全身の健康に及ぼす影響が明らかになってきました。歯周ポケットの中に生息する歯周病の原因菌やその成分が、歯ぐきの粘膜から血管に入り込み、血流に乗って全身の臓器や器官に到達して、病気の発症や進行に影響すると考えられます。

動脈硬化によって狭心症や心筋梗塞を起こす虚血性心疾患患者の心臓の冠動脈や大動脈から、歯周病の原因菌の一種である「ジンジバリス菌」が検出された報告※1がある他、誤嚥により歯周病の原因菌が気管支から肺へと到達して誤嚥性肺炎の原因になると判明しています。

歯ぐきの腫れの慢性的な炎症が続くと「炎症性サイトカイン」と呼ばれる物質が作り出されます。この物質も歯ぐきの血管から侵入し、様々な病気の発症や進行に影響を及ぼします。

歯周病と全身の病気の関係は研究途上で未解明の部分も多くありますが、複数の病気に歯周病が関与する可能性が高いとされています。中でも糖尿病と歯周病の関係は多くの研究で明らかになっており、医科と歯科が連携した診療が進み始めています。

歯周病が関与する可能性の高い病気

画面を拡大してご覧下さい。

歯周病予防が糖尿病や認知症の予防にも

代表的な生活習慣病の一つである糖尿病には、炎症性サイトカインの一種である「TNF-α」が関係しています。

TNF-αには細菌やウイルスによる感染を防ぐ働きや、腫瘍細胞を排除する働きがありますが、増え過ぎると血糖をコントロールするインスリンの働きを阻害します。そのため歯周病で口腔内に慢性的な炎症があると、糖尿病の悪化や、薬の効果を阻害する要因になります。

一方で、歯周病は糖尿病の合併症の一つとしても知られ、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯周病が多いという疫学調査の報告も複数あります。

「歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼし合う関係だといえます」

歯周病の予防が糖尿病の予防につながるだけでなく、歯周病の治療によって糖尿病患者のHbA1c(過去2~3カ月の血糖の状態を示す数値)が低下するといった改善が認められた報告も複数あります。

将来の要介護リスクを減らすには、認知症の予防も大切です。

20年には、認知症の約7割を占めるアルツハイマー型認知症と歯周病の関係を調べた九州大学大学院歯学研究院の研究グループが「歯周病の原因菌を投与したマウスは、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβが10倍近く増えた」と発表しました※2。歯周病の予防や治療により、アルツハイマー型認知症を予防したり発症や進行を遅らせたりする効果が期待されています。

自分の歯を失わず健康で働き続けるためにも、歯周病をしっかり予防しましょう。

- ※1J-L C Mougeot,et al.J Oral Microbiol.2017 Feb 8;9(1):1281562.

- ※2Fan Zeng,et al.J Neurochem.2021 Aug;158(3):724-736.

歯と歯ぐきの境目や

歯と歯の間に汚れを残さない

歯周病を防ぐには、原因菌を減らすのが基本です。

細菌は数時間ごとに2倍、4倍、8倍と増えます。歯ブラシやデンタルフロスで定期的に除去し、炎症が起こらないよう清潔に保つ必要があります。

特に、歯の生え際や、歯と歯のすき間には、歯ブラシだけでは落としきれないプラークや食べかすが残りやすいので注意しましょう。こうした汚れが長時間付着し続けると、石灰化して歯石が作られます。歯石の表面にはプラークがとどまりやすく、歯ぐきの炎症がさらに悪化し、歯周病を進行させる要因になります。

逆に、歯周病の初期段階である歯肉炎があっても、歯の周りに付いたプラークを1本1本丁寧に落とせば「2週間程度で治るケースが多い」と山本さんは言います。

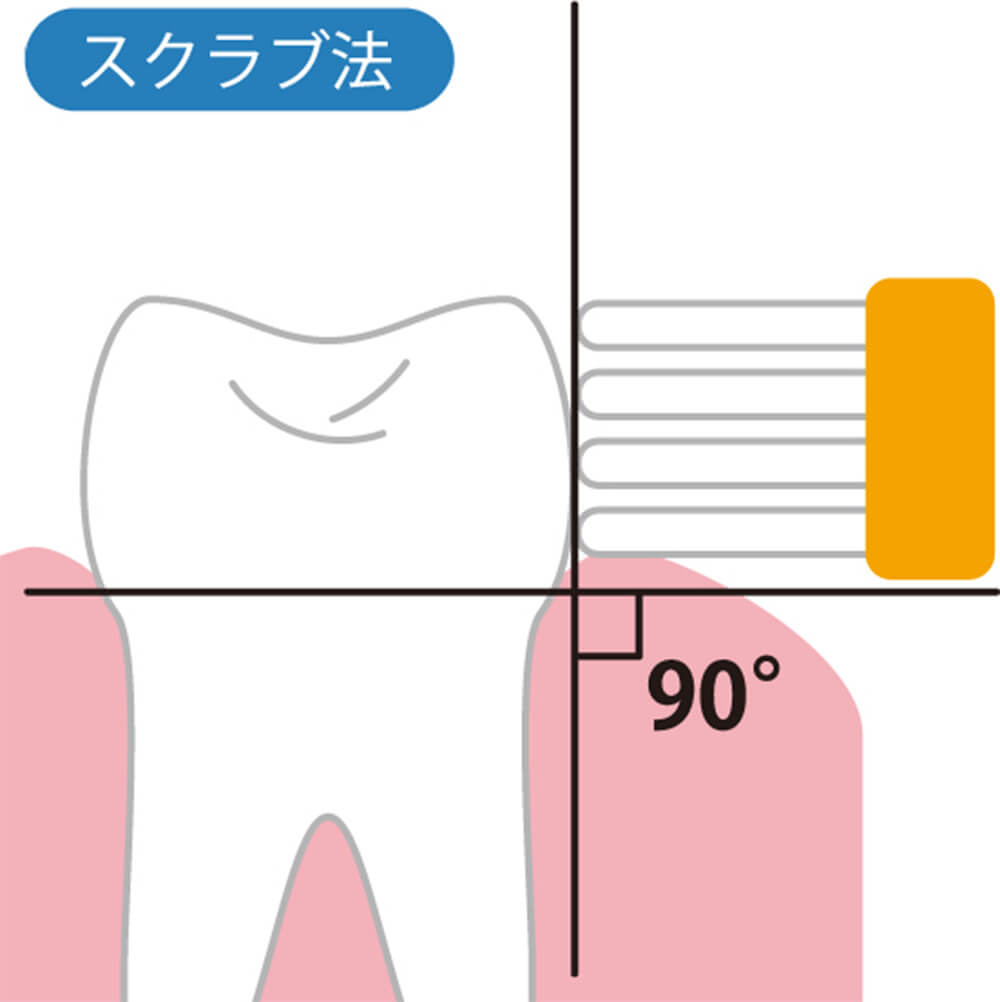

基本的な歯の磨き方の一つに、「スクラッビング法(スクラビング法、スクラッピング法ともいう)」があります。

歯と歯の間の汚れを効率良く落とす「スクラッビング法」

また、歯周ポケット内の汚れを掃除する磨き方として「バス法」があります。

歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、歯ブラシを細かく動かします。

一般的に歯周病を発症しやすいのは、上下左右の奥歯の舌側です。しかし奥歯の舌側の奥深くに歯ブラシを入れると、おう吐反射(オエッとなる反応)が起こる人も多く、十分に磨けない原因になります。心当たりがある場合は、次の方法でおう吐反射を軽減しましょう。

- 口を開いたまま舌を引っ込め、同時に深く息を吸い込む。舌の付け根が下がり、歯ブラシを奥まで入れるのがラクになる

- 洗面台で磨くときは、顔を鏡に近づけるように前に出す。あごを突き出すと舌の付け根が下がり、歯ブラシが当たりにくくなる

なお、電動歯ブラシは手で磨く歯ブラシに比べて、より短時間で効率良く歯垢を落とせます。手磨きが不得手な人や歯並びが悪い人、プラークがたまりやすい人に特に適しています。

歯と歯の間の汚れをしっかり落とすため、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助器具も併用しましょう。

一般的に、デンタルフロスは歯ブラシの届きにくい、歯と歯の狭いすき間の掃除に適しています。歯間ブラシは歯と歯ぐきの境目のすき間が大きい人や、歯ぐきが後退した人に向いています。

少なくとも寝る前には口の中に汚れが一切残っていない状態にするのも重要です。寝ている間は唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい状態になるからです。毎食後の歯磨きが難しい場合も、就寝前は重点的に行いましょう。

問題は、自分では隅々まで磨いたつもりでも、どうしても残ってしまう奥歯などの汚れです。

そこでぜひ、「鏡を見ながらブラッシングする」習慣を付けましょう。老眼で視力が低下していたり、洗面台が暗かったりすると、前歯の周辺は確認できても奥歯までは十分に見えません。その場合は次のような工夫がおすすめです。

- 洗面台の照明を明るくする

- リビングや浴室など、口の中が見えやすい場所で磨くようにする

- LEDライト付きミラーや手鏡サイズの拡大鏡などを100円均一の店やネットショップで購入する

上手な歯磨きはプロに教わるのが良い

毎日の歯磨きでプラークを取る習慣を身に付けるのは、歯周病を防ぐ上で何より大切です。

一方で歯並びやかみ合わせといった口の中の状態には個人差がある他、長年続けてきた磨き方の癖もあります。効果的な磨き方の知識を得てきれいに磨こうという意識があっても、必ずしも上手に磨けるとは限りません。

デンタルフロスや歯間ブラシなどは使い方を間違えると歯ぐきを傷つけ、逆効果になる場合もあります。電動歯ブラシもプラークを効率良く落とせるアイテムですが、やはり正しい使い方をしないと十分な効果は得られません。自分の磨き方が正しいかどうか、自己判断が難しいのも事実です。

山本さんは、かかりつけの歯科医院で、改めて歯の磨き方や手入れの仕方を教えてもらうよう提案します。

「歯の磨き方を教えてほしいと申し出れば、ほとんどの医師や歯科スタッフは好意的に受け止めて適切な指導を行ってくれます。電動ブラシなど自分に合ったアイテムの選び方もぜひ教わりましょう」

定期的な歯科検診や自治体の歯周病検診も大切

歯ぐきの腫れや出血など、歯周病が疑われる症状がある場合は早めに歯科を受診しましょう。

気になる症状がなくても、40歳を過ぎたら最低でも半年に1度のペースで定期的に歯科検診を受けるのが望ましいといえます。

08年度からは健康増進法に基づく健康増進事業の一環として「歯周病検診」が各自治体で実施されています。対象となるのは20歳、30歳、40歳、50歳、60歳および70歳の男女です。会社として従業員へ受診を勧めたり、検診を受けやすい環境を整えたりするのも重要です。

かかりつけの歯科医院がない場合、どの歯科を受診すれば良いのか悩む人は多いかもしれません。歯周病の診療は、下記Webサイトで日本歯周病学会の認定医・日本歯科専門医機構歯周病専門医を探す方法があります。

日本歯周病学会 認定医・日本歯科専門医機構歯周病専門医名簿一覧

歯科の情報を集める際にはインターネット上の口コミを参考にするのも一つの方法です。受診した際は、医師からきちんと説明を受け、治療方針をよく話し合い、納得した上で治療を受けましょう。

喫煙は1本でもリスク大

食いしばりにも気を付けたい

生活習慣の中にも、歯周病を悪化させる要因があります。特に大きなリスクとなるのが喫煙です。喫煙と歯周病の関連度の高さは複数の研究報告がある他、1日の喫煙本数が多いほど歯周病のリスクが高くなるとの報告※3もあります。

吸う本数が少なければ大丈夫かといえばそうではなく、1本だけでも非喫煙者に比べると歯周病のリスクは高まります。副流煙による受動喫煙でも、8割程度喫煙しているのと同じ状態になります。自分のためだけでなく周囲の人々のためにも禁煙に努めましょう。

禁煙すると歯ぐきの状態が回復し、歯周病のリスクが低下するのはもちろん、治療の効果も上がります。歯周病以外の病気の予防にもつながります。なお、飲酒と歯周病には直接的な関連はないと考えられています。

- ※3Y Okamoto,et al.J Periodontal Res.2006 Dec;41(6):560-566.

食いしばりによる歯への負担も侮れない

食いしばりも歯周病を悪化させる要因の一つです。歯や歯周組織に大きな力が加わり続けると、歯周病が急速に進行する可能性があります。食いしばりは無意識に行われ自覚が難しいとされますが、長時間食いしばると舌の縁や頰の粘膜に歯形が付きやすくなります。一つの目安にしましょう。

食いしばりは頭痛や肩こりといった不調の原因にもなります。心当たりがある場合は早めに歯科を受診し、医師に相談しましょう。症状にもよりますが、一般的には保険適用のマウスピースを用いた治療などが行われます。就寝時のマウスピース装着で、寝ている間の食いしばりによる歯や歯ぐきへの負担を軽減できます。

仕事で人と接する場合に気になる口臭も、ほとんどは歯周病が原因で生じます。歯周病の原因菌が歯ぐきの中のたんぱく質などを分解する過程でガスが発生し、腐ったタマネギのような臭いや、生ごみのような臭いになります。丁寧な歯磨きで口の中を清潔にするのはもちろん、歯周病がある場合は治療を行うと、口臭はかなり減ります。

正しい方法で歯を磨けるようになると「こんなに口の中がきれいになるのか」と驚く人も多いといいます。健康で快適に働くためにも、これまでの磨き方を見直すところから取り組みましょう。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り3217文字 / 全文6187文字

山本 松男

昭和医科大学歯学部歯科保存学講座歯周病学部門主任教授昭和医科大学歯科病院歯周病科診療科長

博士(歯)。東京医科歯科大学大学院修了後、米国アーカンソー州立医科大学留学、鹿児島大学歯学部助手、同大学生命科学資源開発研究センター助教授などを経て2005年より現職。日本歯科専門医機構歯周病専門医・日本歯周病学会指導医。歯周病専門医として診療や教育、講演活動などを幅広く行っている。