忙しいときこそ知っておきたい

健康生活のススメ

あせも・水虫・虫刺され

夏の3大かゆみを解消する

- かゆみ

- 皮膚バリアー機能

- あせも

- 水虫

- 虫刺され

この記事のポイント

- かいた汗を放置すると、かゆみにつながる

- 水虫は医師による診断を。完治するまで治療を継続する

- 屋外作業時は長袖・長ズボンで虫刺されから肌を守る

夏は、大量の汗や虫刺されによるかゆみが起こりやすい季節です。汗による足の蒸れが水虫を引き起こす場合もあります。適切な予防策や対処法で肌を快適に保ちましょう。

肌を引っかくのは避け、

皮膚のバリアーを壊さないようケアする

バリアー機能が正常な皮膚のイメージ

画面を拡大してご覧下さい。

夏は通勤中や仕事の作業中の発汗量が増える季節です。汗をかくと肌がかゆくなると悩む方も少なくありません。

なぜ、汗によってかゆみが起こるのか。大きな原因の一つとして、皮膚バリアー機能の低下が挙げられます。

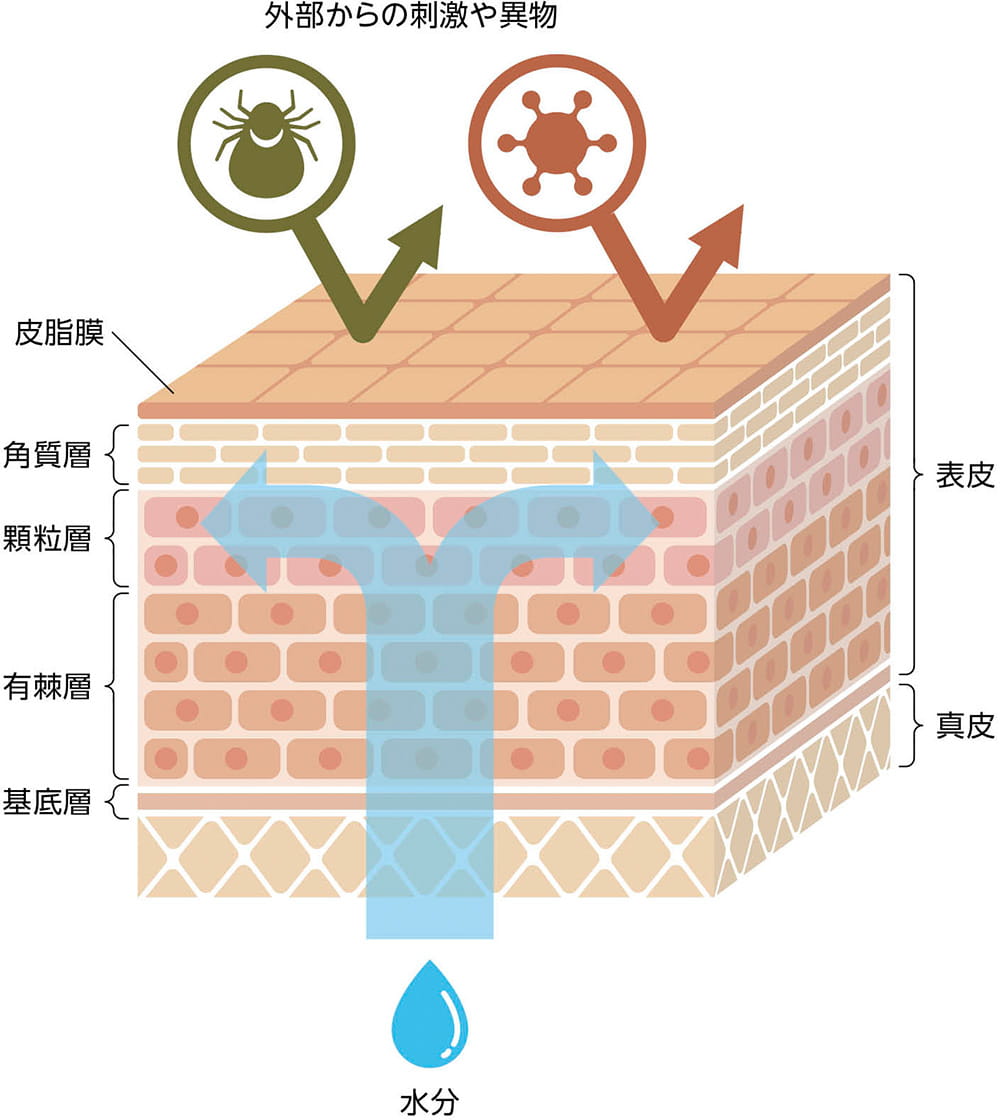

皮膚バリアー機能とは、外部からの刺激や異物の侵入をブロックし、体内の水分蒸発を防ぐ皮膚本来の働きをいいます。

バリアーとして働くのは、皮膚の最も外側にある表皮の中の角質層です。角質層の厚さは平均で約0.02mm、食品用のラップフィルムと同程度の薄さしかありません。

「その薄い層の中に、死んだ細胞である角質細胞が石垣のように積み重なっています」と、仲皮フ科クリニックの仲 弥さんは説明します。

角質層では主に次の3つの物質でバリアー機能を維持します。

角質層の拡大イメージ

画面を拡大してご覧下さい。

- 皮脂膜

- 角質層(皮膚表面)を覆う天然保護膜。

皮脂腺から分泌される皮脂と、汗腺から分泌される汗が混ざり合ってできる。

外部からの刺激や異物の侵入を防ぐと共に、抗菌ペプチドをつくり出し、皮膚の悪玉菌の増殖を抑える働きがある。 - 細胞間脂質

- 積み重なる角質細胞がバラバラにならないよう細胞同士を接着する、セメントのような役割を持つ。

セラミドや脂肪酸、コレステロールを中心に構成され、角質層の水分を保持する。 - 天然保湿因子(NMF: Natural Moisturizing Factor)

- 角質細胞内に存在する、水分を保持する成分の総称。

フィラグリンというタンパク質の分解によってNMFの主成分であるアミノ酸が生成され、角質層内の水分量が保たれる。

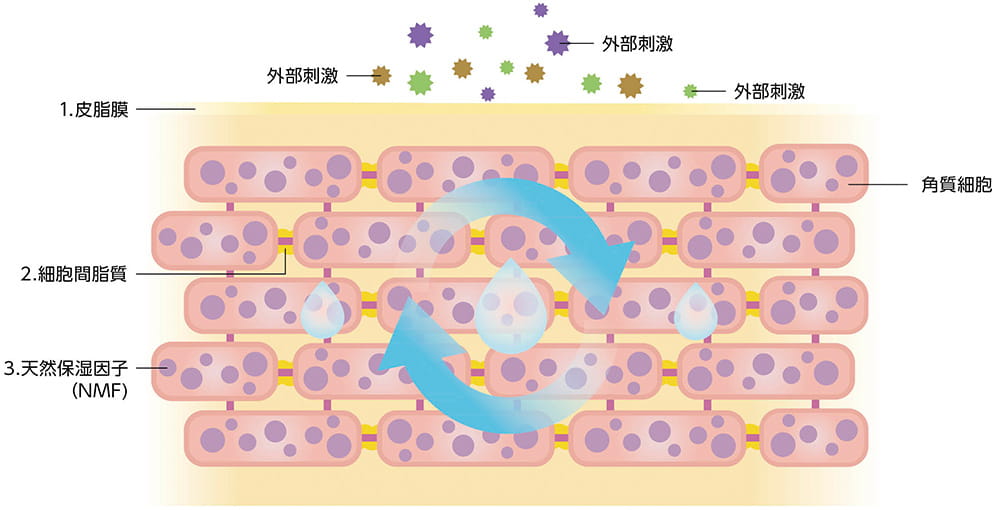

ヒトの皮膚はこうした優れた機能を備えていますが、何らかの原因でその働きが弱まる場合があります。これを皮膚バリアー機能の低下といいます。皮膚バリアー機能が低下すると、体内の水分を保持できなくなり、肌の乾燥が進みます。外部からの刺激や異物にも反応しやすくなります。

脳にかゆみを伝える神経線維(C線維)は、バリアー機能が正常な肌では表皮とその下にある真皮の境界近くに存在します。ところがバリアー機能が低下した肌では、C線維が角質層の直下まで伸びてきます。そのため汗によるわずかな刺激でも、かゆみを感じやすくなるのです。

バリアー機能の低下がかゆみを招く

画面を拡大してご覧下さい。

汗には、肌への刺激を引き起こす塩分やアンモニアが含まれます。かいた汗をそのまま放置して肌がベタベタした状態が続くと、これらの成分が刺激となり、かゆみだけでなく肌のかぶれを招きやすくなります。汗をかく度にヒリヒリ・チクチクした痛みを感じる場合もあります。

予防するには皮膚バリアー機能を低下させないのが第一です。低下の原因は空気の乾燥や摩擦による刺激、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)の乱れなど複数ありますが、特に夏場は紫外線による肌ダメージに注意が必要です。日中、長時間にわたって屋外で過ごす場合は、帽子の着用や日焼け止めの使用で強い紫外線を直接肌に浴びないようにしましょう。

タオルでゴシゴシ肌を洗ったり拭いたりする摩擦刺激も、ごく薄い角質層にとって大きな負担になります。

かゆいからと爪で引っかくのも避けましょう。角質層が傷つき、ますます皮膚バリアー機能の低下が進む要因になります。

日頃から肌をなるべくやさしく扱うよう心掛けましょう。

汗のかきっぱなしは、あせものもとに

こまめに拭き取ろう

汗をかいたらこまめに拭き取る、汗がいつまでも肌に残らないよう吸水・速乾性に優れた下着や衣類を着用するといった対策も重要です。汗のかきっぱなしは、あせも(汗疹)の原因になります。

あせもは、次のようなプロセスで発生します。

- 大量に汗をかく

↓ - 汗に含まれる塩分が、高い濃度で肌表面に残る

↓ - 肌がベタついて、ほこりや汚れが付着する

↓ - 塩分や汚れによって汗の出口がふさがれる

↓ - 排出できなくなった汗が皮膚の組織に漏れ出す

↓ - 強いかゆみや赤み、ブツブツした湿疹といった症状を引き起こす

高温多湿の環境下で汗をかきながら仕事をする人は、あせもが起こるリスクも高いと考えられます。休憩時間にシャワーを浴びられる環境であれば、汗を洗い流し、できるだけ肌を清潔に保ちましょう。

汗によるかゆみ対策のポイントまとめ

- 仕事の前に市販の制汗剤を使用して、なるべく発汗を抑える

- 下着や衣類は吸水・速乾性に優れた素材のものや通気性の良いものを身に着ける

- 汗をかいたらこまめに拭き取る

-

- 市販のボディーシートや乾いたタオルを使用する

- 拭き取る際は、ゴシゴシこすらないよう注意する

- 帰宅したらなるべく早く体を洗う

-

- よく泡立てたせっけんをのせた手のひらで、やさしくなでるように洗うだけで汚れは十分落とせる

- ナイロンタオルでゴシゴシこするような洗い方は避ける(皮膚バリアー機能の低下だけでなく、色素沈着を起こして肌を黒ずませる原因にもなる)

休憩時間に靴を脱ぎ、足を乾かす

疑われる症状があれば早めに皮膚科へ

汗による足の蒸れが気になる夏場は、水虫にも注意が必要です。

水虫は、カビの一種である

足指の間のかゆみが水虫の代表的な症状として知られますが、自覚症状は人によって異なります。

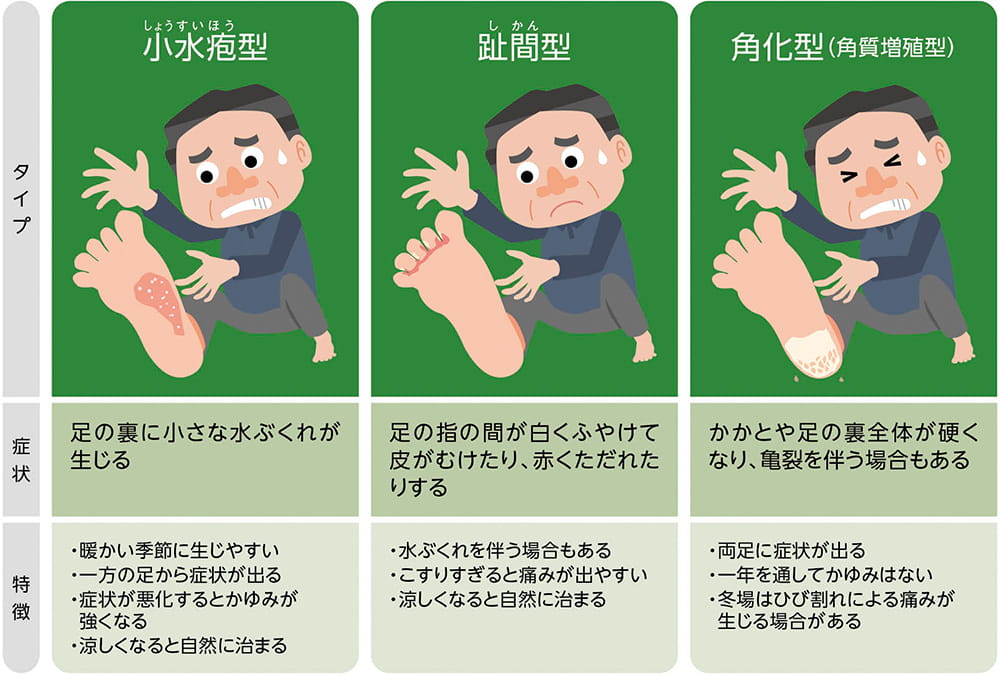

医学的には次の3つのタイプに分類されます。

画面を拡大してご覧下さい。

白癬菌は暖かくて湿った場所を好むため、特に靴の中で蒸れた足で繁殖しやすい傾向があります。安全靴を履いて長時間作業をする人はリスクが高いので、休憩時間は靴を脱ぎ、靴の中と足を乾かして蒸れを解消しましょう。足をよく洗うのも、水虫の予防法として重要です。白癬菌が皮膚内に侵入してから感染が成立するまでは最低24時間かかります。つまり、24時間以内に洗うのが肝心です。

不特定多数の人が素足で利用するスポーツジムやプール、銭湯、温泉といった公共施設の床や脱衣所、足ふきマットには、ほぼ100%白癬菌が存在します。しかし菌が足に付いたからといってすぐに感染するわけではありません。帰宅後に足を洗えば、付着した菌を落とせます。水で洗い流すだけでも白癬菌は落ちるので、こまめに洗うようにしましょう。

ただし、足の皮膚に見えない小さな傷があると、きちんと洗っても感染する恐れがあります。

通常、白癬菌は自らが持つケラチナーゼという酵素によって、角質層のケラチンという物質を溶かしながら皮膚の中に侵入します。皮膚表面に傷があると、角質層に入り込むのが容易になります。

正常な皮膚では感染するまで24時間以上かかるところが、傷がある場合は12時間程度で感染するといいます。目に見えないほどの傷を自覚するのは難しいですが、素足で歩き回る機会が多い人は靴下を履いて足を保護し、傷ができない工夫をしましょう。

かかとの硬い角質を足用のやすりで削ったり、ナイロンタオルでゴシゴシこすったりするのも足を傷つける要因になります。やさしく洗いましょう。

水虫予防のポイントまとめ

- 汗による足の蒸れが気になるときは、休憩時間に靴を脱ぎ、靴の中と足を乾かす

-

- 替えの靴下があれば、このタイミングで履き替える

- 足の汚れは24時間以内に洗って落とす(最低でも1日1回)

-

- 水だけでも白癬菌は落とせるが、せっけんを使えば足のにおい予防にもなる

- せっけんは殺菌作用のないごく普通のものでOK

殺菌作用のある成分はかぶれを引き起こすケースもあるので避けたほうが良い - 足の指と指の間や足の裏、かかとまでやさしくなでるように洗う

- ゴシゴシ洗いは皮膚を傷つけ、白癬菌の侵入を容易にするもとなので避ける

- 家の中を素足で歩き回らない。スリッパやバスマットの共用は避ける

-

- できればマイスリッパ、マイタオルを用意。共用のバスマットではなく、各自がマイタオルで足を拭けば、家庭内での白癬菌感染を予防できる

- スポーツジムやプール、銭湯、温泉で不特定多数の人が触れる床やマットに素足で触れたときは、自宅で早めに足を洗う

- 足を酷使する仕事やスポーツを行うときは、作業用やスポーツ用の靴下を着用し、皮膚が傷つかないよう保護する

水虫かどうかは医師の診断が必要

正しい方法で根気良く治療を

足指の間がかゆい、水ぶくれができたなど、水虫が疑われる症状がある場合はどうすれば良いのでしょうか。

「自分では水虫だと思っても、検査すると実は違う場合が少なくありません。まずは皮膚科を受診しましょう」と仲さん。

足にたくさん汗をかく人は、水虫と、水虫によるものではない湿疹を同時に発症する場合も少なくありません。どちらも一見すると水虫に見えるため、自己判断で市販の治療薬を塗ってしまうケースも多々見られます。水虫は改善しても湿疹は治らず、「この薬は効かない」とまた自己判断し、別の治療薬を使用する。結果、さらに症状が悪化する事態になりかねません。

「かゆみがひどくなるのでつい引っかいてしまう。そのせいで皮膚が傷つき、そこからばい菌が入って二次感染を起こしてしまった患者さんもいます」

皮膚科では、患部から皮膚の一部を採取し、白癬菌がいるかどうか顕微鏡を用いて調べます。そこで白癬菌が見つかれば、水虫と診断されます。

水虫の治療には、抗真菌薬の外用薬が用いられます。市販薬にも皮膚科で処方される外用薬と同じ主成分のものが多く、水虫と診断された場合には改善効果が期待できます。

主な抗真菌薬の種類は次の通りです。

- イミダゾール系

- 種類が最も豊富な抗真菌薬で、水虫や皮膚カンジダ症などさまざまな皮膚真菌症の治療に広く用いられる。剤形は軟膏、クリーム、液体の3種。

- モルホリン系(アモロルフィン塩酸塩)

- 白癬菌に対する抗菌力が高く、水虫の治療に有効。皮膚カンジダ症の治療に用いられることもある。剤形はクリームのみ。

- アリルアミン系(テルビナフィン塩酸塩)

- 優れた抗真菌効果を持ち、水虫のほか、皮膚カンジダ症の治療にも有効。剤形はクリーム、液体、スプレーの3種。

- ベンジルアミン系(ブテナフィン塩酸塩)

- 白癬菌に対する抗菌作用が強い。剤形はクリーム、液体、スプレーの3種。

- チオカルバミン酸系

- 白癬菌に強い抗真菌活性を持ち、殺真菌的に作用する。剤形はクリーム、液体の2種。

外用薬の塗布期間の目安は、「日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン2019」で次のように規定されています。

- 小水疱型――3カ月以上

- 趾間型――2カ月以上

- 角化型(角質増殖型)――6カ月以上

出典:日皮会誌.2019(令和1);129(13):2639-2673.

かゆみや皮むけの症状が治まっても、白癬菌が残っている場合があります。完治するまできちんと治療をしないと再発する可能性があるので、継続して薬を塗る必要があります。症状がない場所も含め、足全体に外用薬を塗布するのも大切です。

爪の変色や変形が起こる爪水虫

内服薬での早期治療が可能

足の水虫を放置したり、治療を途中でやめてしまったりすると、白癬菌が足から爪へとうつり、「

爪水虫の主な症状は次の通りです。

- 爪が白っぽく濁ったり、黄色や黒色に変色したりする

- 爪が厚く、硬くなる

- 爪がもろくなり、欠けたり割れたりしやすくなる

- 爪の一部がはがれる

- 爪が変形する

注意が必要なのは、爪水虫に見た目が似ている他の爪の病気も数多くある点です。目で見ただけでは診断が難しいため、削り取った爪の一部を顕微鏡で観察し、白癬菌の有無を調べる必要があります。白癬菌が見つかり爪水虫と診断されても、足の水虫と同じ外用薬での治療はできません。爪水虫専用の外用薬がありますが、その効果は軽度の爪水虫の人が1年間治療を続けてようやく改善できるかどうかという程度です。厚みを増して硬くなった爪の中には塗り薬が浸透しにくい問題もあります。

爪水虫に対して効能・効果が認められる市販薬もありません(2025年5月時点)。「日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン2019」では、爪水虫の治療の原則は「内服薬」とされています。内服薬は有効成分が血液に乗って爪の根元まで運ばれるため、白癬菌の根こそぎ退治につながります。治療の効果も比較的早く現れるのが特徴です。

ただし爪水虫の内服薬の中には、肝機能障害などの副作用が生じる可能性のある種類もあります。安全に治療を続けるために、必ず医師の指導に従って服用しましょう。

皮膚科を探す際は、皮膚科専門医のいる医療機関を選ぶのがおすすめです。

下記の日本皮膚科学会のホームページで、最寄りの皮膚科専門医を検索できます。

日本皮膚科学会 皮膚科専門医MAP

白癬菌は足から爪に感染する場合もあれば、爪から足に感染する場合もあります。

爪水虫も、足の水虫と同じように予防をしっかり行いましょう(前述の水虫予防のポイントまとめ参照)。

肌の露出を控え、虫よけ剤を活用する

アレルギー体質の人はアナフィラキシーに注意する

虫刺されによるかゆみ対策も、夏の課題の一つです。特に日常的に起こりやすいのが、蚊による虫刺されです。

蚊が人間の血を吸うとき、皮膚の中に蚊の唾液が注入されます。すると体は蚊の唾液を異物と認識し、それを防御しようとする免疫システムが働きます。そこでアレルギー反応が起こり、赤みやかゆみが生じます。

虫刺されによるアレルギー反応には「即時型」と「遅延(遅発)型」の2種類があります。

- 即時型――刺された直後から症状が出て、数時間程度で治まる

- 遅延(遅発)型――刺された翌日など、しばらくしてから症状が出て、数日から1週間程度かけて良くなる

アレルギー反応の現れ方は、過去、虫に刺された回数や場所、体質によって個人差があります。一般的には次のような傾向が見られます。

- 乳幼児期――遅延(遅発)型反応が多い

- 幼児期~青年期――遅延(遅発)型、即時型のどちらの反応も起こる

- 青年期~壮年期――即時型反応のみ

- 老年期――どちらの反応も起こりにくくなる

1回刺された後は、2回目以降も同じような赤みやかゆみといった症状が出るのが一般的です。

ただしもともとアレルギー体質の場合は、2回目以降にアナフィラキシーを起こす恐れがあるので注意が必要です。

アナフィラキシーとは、何らかのアレルギー物質が体に入り、複数の臓器に急激に強い症状が現れる状態をいいます。さらに血圧が低下して意識が混濁したり、呼吸困難に陥ったりするような命に関わる重篤な状態をアナフィラキシーショックと呼びます。虫刺されでは、毒性物質を持つハチやムカデ、毛虫に特に注意が必要です。

アナフィラキシーショックを起こしたら、ためらわずすぐに救急車を呼びましょう。過去にアナフィラキシーを起こした方は、緊急補助治療薬である「エピペン」を常に忘れずに持ち歩きましょう。エピペンは日光の当たる高温の場所には置かず、15~30℃で保管するのが大切です。夏場は保冷バッグや保冷剤を使用するのも良いでしょう。

虫よけ剤をムラなく塗ってガード

庭作業では毛虫対策もしっかりと

虫刺されは、露出する肌の面積が広いほどリスクが高くなります。

屋外で作業するときは、なるべく長袖・長ズボンを着用してガードしましょう。肌を露出せざるを得ないときはスプレータイプやクリームタイプの虫よけ剤を塗布すると効果的です。塗っても刺されてしまうのは、塗り方にムラがあるからです。肌全体に満遍なく塗布しましょう。

庭木の剪定作業の際には、毛虫にも十分に注意しましょう。毒針毛に触れると炎症が起き、強いかゆみや腫れ、赤みが生じます。

もし触れてしまった場合は、すぐにセロハンテープを肌に貼り付け、ピッとはがすと毒針毛が取れます。その後はせっけんでよく洗い、シャワーで流しましょう。早めの応急処置が肝心です。

虫刺され対策のポイントまとめ

- 虫の多い屋外で作業するときは、長袖・長ズボンを着用し、肌をできるだけ隠す

- 肌を露出するときは、虫よけスプレーやクリームを、肌全体にムラなく塗る

- かゆみや赤みがあるときは、冷たいタオルや保冷剤で患部を冷やす

- かゆみが強いときは、炎症を抑える作用を持つステロイド外用薬や、抗ヒスタミン作用のある内服薬が有効。用法や用量を守って使用する

- アナフィラキシーショックが起きたら、ただちに救急車を手配する

肌トラブルの予防策と対処法を正しく知り、夏を快適に過ごしましょう。

- ※リンク先は、予告なく変更になる場合があります

仲 弥

仲皮フ科クリニック 院長医学博士。日本専門医機構認定皮膚科専門医。母校の慶應義塾大学で19年間診療を行った後、1996年埼玉県川越市に仲皮フ科クリニックを開院。2002年より埼玉医科大学皮膚科兼任講師。埼玉県皮膚科医会会長も務める。