時代の変化を先読み!

時事ニュース

脱炭素の切り札?

水素エネルギーが開く未来

2024年5月に水素社会推進法が成立した。脱炭素型社会の実現のため、水素エネルギーの活用にさらなる注目が集まっている。そもそも水素エネルギーとはどういうもので、どのような可能性を秘めているのか、課題点はどこにあるのかを探る。

- カーボンニュートラル

- 水素エネルギー

- 脱炭素社会

世界中で異常気象が頻発している。世界気象機関(WMO)によると、暴風雨や洪水、干ばつなどの気象災害の発生件数は、1970年から2019年の50年間で5倍近くに増加した。

異常気象の原因といわれているのが、二酸化炭素(CO2)をはじめとした温室効果ガスによる地球の温暖化だ。持続可能な社会の実現には温室効果ガスの削減が世界的な課題で、日本を含む120以上の国・地域が2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにするカーボンニュートラルの実現を目標に掲げている。

カーボンニュートラルの実現のため、植物などを燃料としたバイオマスエネルギーや太陽光発電、風力発電といった再生可能エネルギーの利用が進められているが、その中でも注目されているのが「水素エネルギー」だ。

水素は酸素と結合すると大きなエネルギーを生み出し、そのエネルギーは発電などに利用できる。水素エネルギーは、使用時にCO2を排出せず、カーボンフリーな次世代エネルギーとして期待が集まっている。

日本政府は早くからエネルギー源としての水素に着目し、2017年には世界で初めて水素の国家戦略「水素基本戦略」を策定した。2050年までに水素を主なエネルギー源とする社会をつくる意思表明だ。

2024年5月には水素社会推進法が成立した。同法には低炭素水素の製造や低炭素水素供給拠点の整備に対する支援などが盛り込まれ、国として水素エネルギーの普及・活用を本格的に後押ししている。

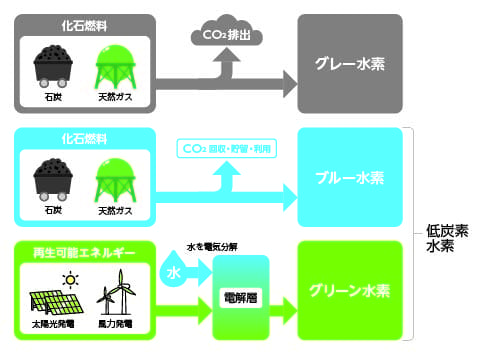

地球上にある水素のほとんどは海水に含まれており、水素エネルギーとして使用するには水素を生成する必要がある。生成方法によって「グレー水素」「ブルー水素」「グリーン水素」の3種に分けられる。

グレー水素は、石炭や天然ガスなどの化石燃料を水蒸気と反応させて生成する水素。化石燃料を用いるため、生成過程でCO2が排出される。

一方、CCSと呼ばれる技術でこのCO2を地中に貯留し、地上に排出しないようにして生成した水素がブルー水素だ。

3つ目のグリーン水素は、再生可能エネルギーの電力を利用して水を電気分解し、生成する。グリーン水素は化石燃料を使わないため、CO2を大気中に放出しない。水素社会推進法で触れられている低炭素水素は、大気中のCO2を増やさないブルー水素とグリーン水素の総称だ。

生成された水素は、ロケットエンジンで活用されるほどの大きなエネルギーを生み出す。だが、現在進められているカーボンニュートラルの実現には、より一般的な使い方が想定される。

そのひとつが、燃料電池だ。燃料電池とは、水素と酸素の化学反応で電力を発生させる装置だ。2014年に日本が世界に先駆けて一般販売を開始した燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle=FCV)は、水素が空気中の酸素と結びついて発電し、モーター駆動する。FCVは走行時にCO2を排出せず、ガソリン自動車よりエネルギー効率が高い。発電した電力は外部に供給できる。

燃料電池は乗用車だけでなく、バス、トラック、スクーターといった乗り物に活用されている。また、燃料電池を搭載した船舶の実用化が進められているほか、化石燃料の使用でCO2の大量排出が問題とされる航空機での利用に向けた試験が進んでいる。

水素は火力発電や鉄鋼業の燃料としても注目を集める。火力発電における石炭や天然ガス、鉄鋼業におけるコークスといった燃料で発電するとCO2が発生するが、水素は燃焼してもCO2が発生しない。そのため、既存の燃料の代わりになり得る。

燃料をすべて水素に置き換えるのではなく、既存の発電機に水素を一部混ぜて活用できる。水素からはCO2が発生しないため、その分だけ排出量を減らせる。

課題は、製造、輸送、貯蔵のコストとインフラ整備

燃焼時にCO2を出さない水素は地球上に大量に存在するため、天然ガスや石油などの化石燃料の代替エネルギーであり、カーボンニュートラル実現の重要な切り札になる。

しかし、社会実装を進めるには課題も少なくない。グリーン水素は再生可能エネルギーを使ってCO2を排出せずに生成するが、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーはコストが高く、水素の製造コストは割高だ。また、天然ガスなどと比べて体積エネルギー密度が低く、輸送と貯蔵にもコストがかかる。製造、輸送、貯蔵を含めた供給コストは高くならざるを得ない。

関連インフラの整備も課題だ。電気自動車に充電スタンドが必要なように、水素を使う燃料電池自動車や燃料電池トラックを走らせるには水素ステーションが必要だ。水素製造装置、圧縮機、蓄圧器などを備えた水素ステーションの設置にもコストがかかり、燃料電池を使ったモビリティを進めるには整備が必須だ。水素は漏洩・拡散しやすく、点火すると爆発するため、安全面の対策も重要になる。

課題は山積みだが、水素エネルギーは持続可能な社会をつくる上で重要な鍵だ。政府は「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定し、水素エネルギー導入の課題解決に取り組んでいる。水素ステーションの設置も進んでおり、2023年1月時点で全国164カ所だった商用水素ステーションを2030年までに1000カ所程度まで増やす計画だ。製造、輸送、貯蔵コストの削減に向けた各種の技術開発も進めている。

使用時にCO2を出さない水素エネルギーが身近に使われる時代は、そう遠くない。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2193文字 / 全文2386文字