時代の変化を先読み!

時事ニュース

ストレス社会の自由領域

日本でも増えるサードプレイス

日々のストレスから解放され、自分らしく過ごせる場として注目を集めるサードプレイス。家庭や職場とは異なる第3の場所だ。米国で発祥し、近年は日本でも増加傾向にある。サードプレイスの特徴と日本での現況を考察する。

- サードプレイス

- ライフスタイル

- 地域活性化

現代社会では、私たちは一定の役割を果たしている。自宅では夫、妻、あるいは父親、母親の役割を期待され、職場では役職に応じた役割が求められる。

担う喜びはあるものの、ずっと役割の中にいればストレスが生じて積み重なり、心身共に疲弊することにつながりかねない。そこで注目されているのが、自宅(ファーストプレイス)でも職場(セカンドプレイス)でもない、サードプレイスだ。

サードプレイスの概念は、米国の社会学者レイ・オルデンバーグが1989年に著書『The Great Good Place』で初めて提唱した。

米国社会では自動車への依存が進み、自宅と職場を往復するだけのライフスタイルが一般的になっていた。常にその場での役割を求められ、くつろぐ時間を持ちにくいライフスタイルだ。生活のほとんどを家庭と会社での役割に占められ、地域とのつながりは薄くなる傾向にあった。

英国のパブやフランスのカフェを例に、オルデンバーグは自宅や職場での役割から解放される場所をサードプレイスと呼び、重要性を論じた。リフレッシュの場として、孤独を解消する場として、さらに新しい価値や知識を得る場としての空間だ。

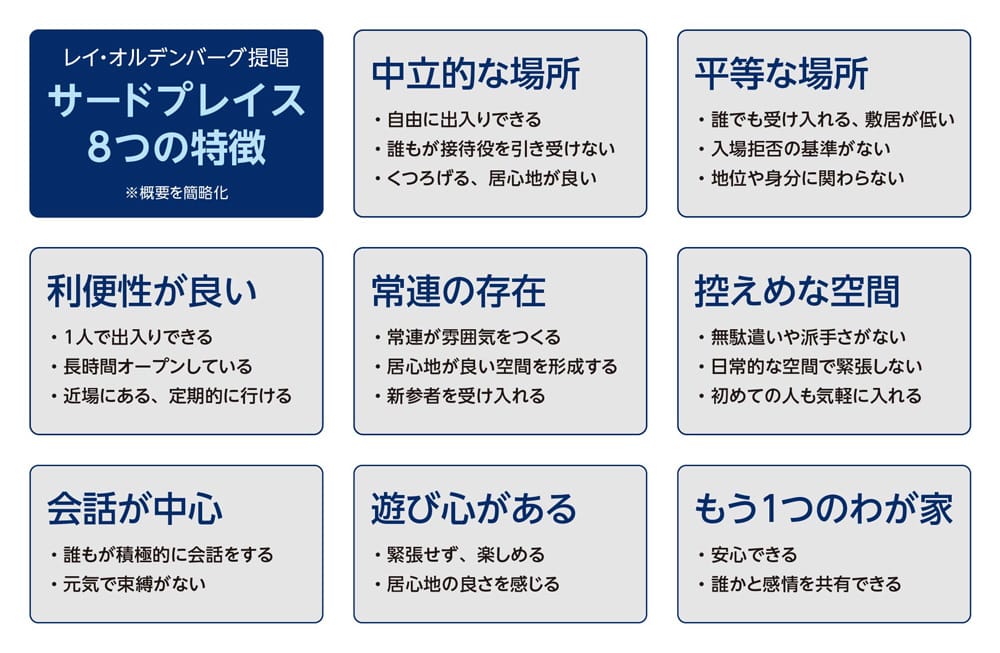

自宅でも職場でもない場所が、どこでもサードプレイスになるわけではない。オルデンバーグは、サードプレイスの8つの特徴を挙げている。

画面を拡大してご覧下さい。

特徴の1つに「中立的な場所」がある。サードプレイスは、特定の個人、団体、政治組織、宗教組織に属さず、中立的な性格を持つ必要がある。「平等な場所」であることも重要だ。サードプレイスでは、経済的・社会的地位によって差別されることがない。入場者を限定する会員資格もなく、誰もが出入りできる場所となっている。利便性も重要だ。

米国ではスターバックスがサードプレイスとしての価値を前面に打ち出し、利用者を増やした。日本でもカフェや図書館をサードプレイスとし、1人で静かに過ごす時間を持つ人が増えていると言う。近年見かけるようになったコワーキングスペースの利用者も多い。

1人で過ごすリフレッシュの場としてのサードプレイスも重要だが、オルデンバーグは特徴に「会話が中心」を挙げている。孤独を解消し、新しい価値観や知識を得るためのサードプレイスだ。コミュニケーションを図る場としての意義を持つ。地域の人々が集い、地域活性化を促進させるサードプレイスを設けるケースは日本にも多い。

日本でも次々生まれるサードプレイス

公共施設のサードプレイスの多くは、地域活性化の役割を担う。岡山県瀬戸内市に2016年にオープンした瀬戸内市民図書館には「もみわ広場」という愛称がある。敷地内に広場があるわけでなく、図書館は人々が集う広場であるとのコンセプトから名付けられた。暮らしの中で生まれた疑問や課題を「もちより」、解決方法や展望を「みつけ」、気付きや発見を「わけあう」ことができる広場を目指している。

図書館には、談話スペースとなる「もみわカフェ」、読書会が開ける「つどいのへや」、市のシンボルツリーであるオリーブを四隅に配した「オリーブの庭」など、コミュニケーションを図るための場がいくつも用意されている。多機能型となった図書館の利用者数は、整備前より明らかに増加した。ワークショップやイベントも積極的に開催され、地域活性化につながっている。

佐賀県庁では、テナント撤退により閉店した職員食堂をサードプレイス化した。2018年に一般人も利用できるラウンジ「SAGA CHIKA」をオープンさせた。佐賀県産スギ材を生かしたスタイリッシュな内装だ。

併設の「CAFE BASE」では、ランチやコーヒー、自家製スイーツを提供する他、地元の食材や雑貨を販売する。県庁職員だけでなく、会話を楽しむ地域の人や勉強する学生など、多様な人々が集う場となっている。

より目的性を持ったサードプレイスも登場している。東京・大手町の「3×3Lab Future」は、「交流活動」「実証ラボ」「情報発信」の3つの機能を備えた施設だ。セミナーやイベントを通じて、エリアの就業者や他地域から訪れた人の交流を生み出す。創造性あふれる知見を共有し、組織の垣根を越えたビジネス創発を目指している。

3×3Lab Futureは会員制で、入会希望者は面談を受ける必要もあり、厳密にはサードプレイスの条件から外れる部分もあるが、自宅でも職場でもない場所に多様な人々が集まってコミュニケーションを図るという意義を果たしている。

オルデンバーグは、米国で自動車依存が進み、自宅と職場を往復するだけのライフスタイルを見て、サードプレイスの重要性を指摘した。日本では鉄道移動の比重が大きいが、やはり自宅と職場を往復する生活ケースは多い。地域共同体の絆が薄れ、世帯や個人の孤立は増すばかりだ。経済的・社会的地位に関係なく、多様な人々が集ってコミュニケーションが取れるサードプレイスは、今後も重要性を増すに違いない。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2017文字 / 全文2211文字