時代の変化を先読み!

時事ニュース

モンスタークレーマーから社員を守る

カスハラ対策義務化へ

顧客等からの理不尽な要求、言動である「カスハラ(カスタマーハラスメント)」の対策が近い将来、法律で義務づけられる見通しだ。従業員はもちろん、企業イメージを守るために、企業にとってこの取り組みは避けて通れない課題となっている。

- カスハラ

- モンスタークレーマー

- 組織づくり

セクハラ、パワハラ、モラハラといったハラスメントが社会問題となる中、企業が新たに直面しているのは「カスハラ」だ。カスハラは、提供する商品やサービスに問題がないにもかかわらず、顧客が過剰なクレームをつけたり、不合理な要求を突きつけたりする行為を指す。さらに、従業員に対する暴力や脅迫、精神的プレッシャーも該当する。

カスハラは、顧客等からの理不尽で妥当性を欠くクレームや言動を示す。例えば、提供した商品・サービスに

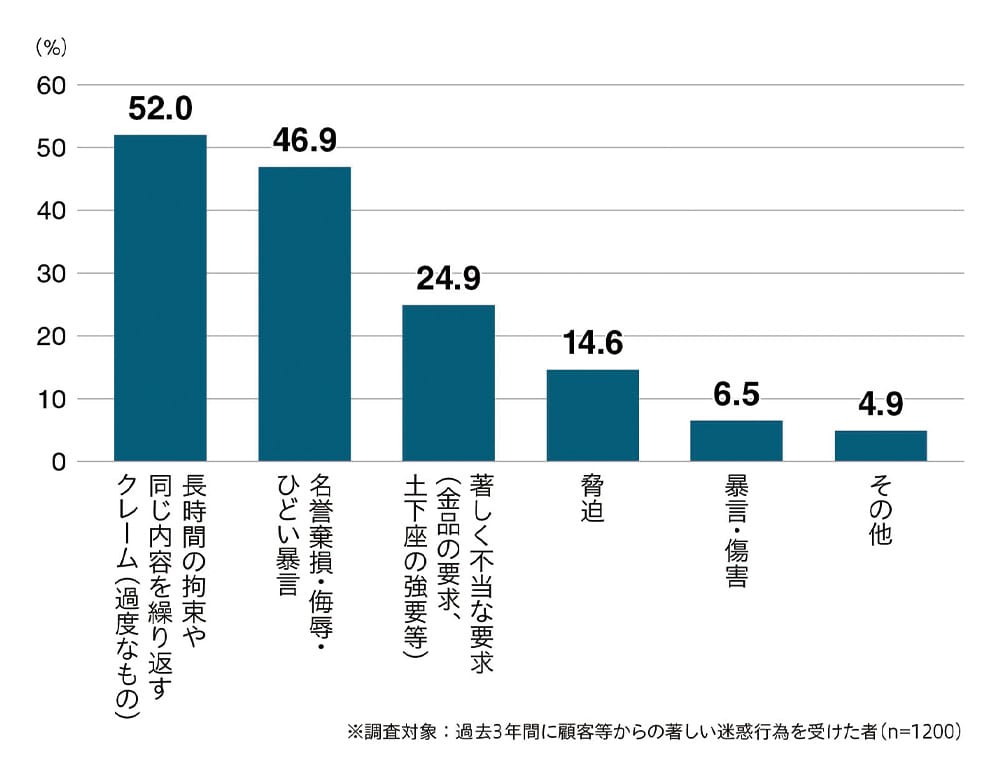

顧客から受けた著しい迷惑行為の内容

画面を拡大してご覧下さい。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」p6より

このようなカスハラは、従業員にとって大きな身体的・精神的苦痛になり得る。カスハラが原因で業務のパフォーマンスが低下するだけでなく、現場対応への恐怖から配置転換が必要になったり、深刻な場合は睡眠障害や精神疾患を招いて休職、退職に追い込まれたりするケースもある。

カスハラは企業にも少なからず影響を与える。現場での対応、電話での謝罪、訪問による謝罪などで時間的なコストがかかるほか、慰謝料の要求などがあれば弁護士や警察への相談が必要になる。長引くクレームで業務が遅滞すれば他の顧客へのサービスに影響が出て、雰囲気が悪化するなど、店舗や企業のブランドイメージの低下につながる。

厚生労働省はこうしたカスハラの問題を重く見て、職場でのハラスメント対策の強化などを盛り込んだ労働施策総合推進法等改正法案を今通常国会(会期6月22日まで)に提出する予定となっている。法案が通過すれば、法律公布から1年半以内に雇用管理上の措置が事業主に義務づけられる見通しだ。また、これに先んじる形で2025年4月1日、東京都、群馬県、北海道、三重県桑名市でカスハラを禁じる条例が施行された。いずれも事業者にカスハラ対応を求める内容で、自治体レベルでもカスハラ対策が進んでいる。

企業に求められる「カスハラに対応できる組織」づくり

企業はカスハラにどのような対応・対策を講じればいいのだろうか。厚労省が公開した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、この課題を解決するための指針となる。

まず必要なのは、事実関係の正確な確認だ。顧客、従業員等からの確かな証拠・証言に基づき、その行為が事実であるかを確認する。もし商品やサービスに過失があった場合は謝罪し、商品の交換・返金に応じる。瑕疵や過失がない場合は要求に応じないのがポイントだ。こちらに非が無いにもかかわらず、事を収めようとして要求に応じてしまうと、問題が大きくなったり再発したりする可能性がある。

従業員を支える仕組みとして相談窓口を組織内に設置しよう。メンタルヘルス不調への対応など、被害を受けた従業員に対して措置を講じる。1人で対応すると、大きな負担が従業員にかかる。カスハラの行為が繰り返された場合には1人で対応させず、複数名、あるいは組織で対応したい。同様の問題再発を防ぐため、取り組みの見直し、改善を定期的に行う。

企業としてはカスハラに対応できる体制を事前に整えておこう。まずカスハラ対策の基本方針を策定し、組織として従業員をカスハラから守る姿勢を明確にする。そして、顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームに対する具体的な対応、手順等を決めておき、従業員に周知する。例えば、話が膠着状態になったらいったんお引き取り願う。繰り返し不合理な問い合わせが来る場合は、次回は対応できない旨を伝えるなど、ルール化しておこう。

カスハラを受けた従業員は、孤立させると精神的に追い込まれてしまう。相談対応者あるいは相談窓口を設置し、従業員が相談できる体制を整備しよう。相談対応者は、カスハラが発生した場合だけでなく、発生の恐れがある場合やカスハラに該当するか判断がつかない場合も含めて幅広く相談に応じ、迅速かつ適切に対応する。日頃から現場の状況に精通しているため、相談対応者には相談者の上司、現場の管理監督者が候補となる。

カスハラは顧客から受けるものだけに、対応が難しい部分もある。しかし、何も対策しなければ従業員の人権を守れない。条例に沿って、また法制化に合わせて社内でしっかりと体制を整えるようにしたい。

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1913文字 / 全文2120文字