中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

レガシー組織をアップデートする

新しい"景色"を見て対話を

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- 新しい景色

- 組織のアップデート

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- VUCAの時代こそ組織のアップデートが必要

- 違和感に気付き、対話をして組織を変える

- トップが先頭を切る。中小企業こそ取り組むべし

不確実で複雑、変化が激しく先行きが読みにくいVUCA(ブーカ)※の時代だ。思うように人が採用できない。これまでのやり方がうまくいかない。仕事の仕方に疑念や不安を抱く経営者やリーダーも多いのではないだろうか。こうした時代に「今こそ組織改革が必要。組織をアップデートするタイミングです」と話すのは、多くの企業や自治体に向けて組織改革や働き方改革を支援する沢渡あまね氏だ。自身でも静岡県浜松市で、企業が人材交流をしながら共に学び合う取り組みをサポートするプログラムを主宰する。

「これまでの成功法則が通用しにくくなっている今、組織文化も含めて、仕事に対する考え方をアップデートしなければ、事業経営そのものが成立しなくなります。特に切実なのは人材の確保です。新しい人材の採用が難しいだけでなく、退職代行の台頭によって、現在働いている人材がある日突然辞めてしまうケースも枚挙にいとまがありません」と沢渡氏は言う。

自社の従来のやり方だけで仕事をしていると、いずれ世の中のルールや流れから取り残される。旧態依然とした支払い方法を変えず、世間の方法に対応しないままでは取引先は離れる。コンプライアンス違反も深刻な問題だ。本人は社内のルールに従って仕事をしたつもりでも、不正を起こしてしまった事例が多様な組織で生じている。沢渡氏はこれらを「内向き×モーレツ=コンプライアンス違反」がもたらしたものだと語る。悪気はないとはいえ、外への視点を持たなかったために陥った結果といえる。企業の存続リスクにつながりかねない。

違和感を持ち、対話をする

では、組織をアップデートするにはどうすれば良いだろうか。沢渡氏が提案するのは「新しい景色を見て、違和感を持つ」だ。「今までのやり方で通用しないと思ったら、まずは今の状況に何らかの変化をもたらしてみる。そして違和感を持ってみましょう」

一番のオススメは、同業他社の工場や職場の見学だという。「同じような製品でも工程が違ったり、用いる機材が違ったりするものです。工場内の照明の色が違うといった小さな差にも注意が向くかもしれません。自社と異なる景色や状況を見て比較すると、初めて自分の中に"違和感"を持てます」

このとき、できるだけ複数人のメンバーで行くのが重要だ。経営者と一般従業員、異なる部署の従業員同士などの組み合わせが良い。実際にその場を見ていない人に景色や違和感を伝えるのは難しい。言語化には限界があるからだ。「百聞は一見にしかず。新しい景色を見た体験をチームのそれぞれが自分ごと化し、違和感を持つ。ここが非常に大事です」と沢渡氏は指摘する。

さらに、必ず振り返って対話をする。新たな景色を見ただけ、違和感を持っただけで終わらせてはいけない。対話によってチーム全員が同じ箇所に違和感を覚えたり、まったく異なるポイントに着眼していたと気付いたりできる。メンバー同士のものの見方や考え方を知る機会となり、良い組織づくりの根底となる。複数の目で見るからこそ、より多くの視点を持てる。チームで見るメリットはこの点にある。

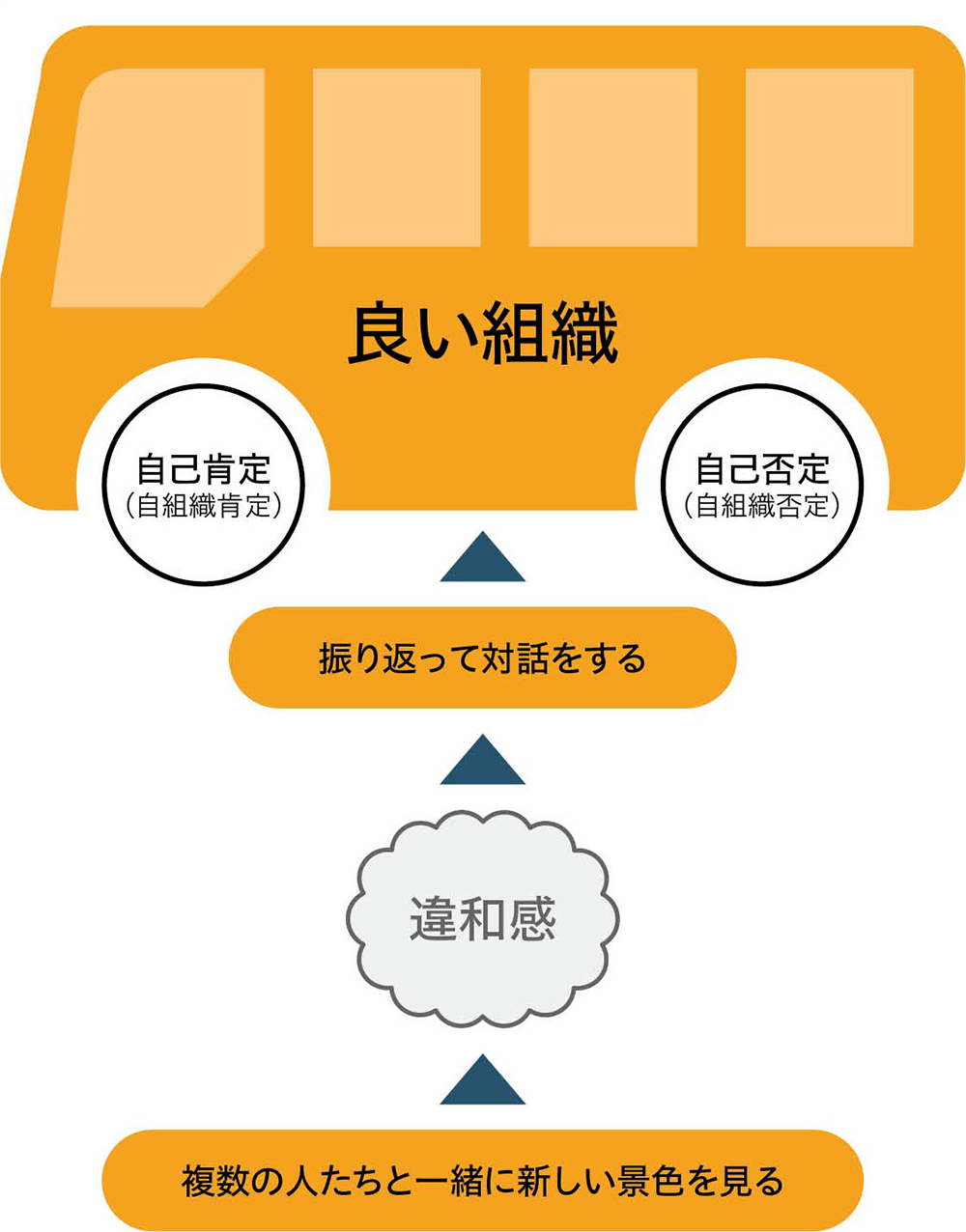

こうした流れを図式化したのが図Aだ。

図A 良い組織の在り方

画面を拡大してご覧下さい。

オレンジのバスは組織を表す。新しい景色を見て生じた違和感について、チームで振り返り対話をすると、新たな視点や物差しが手に入る。そこから自分自身や自社組織に対して肯定あるいは否定する意識が生まれる。2つの意識が両輪となって、組織は安全・安心に目的地に進める。

いち早く取り組む

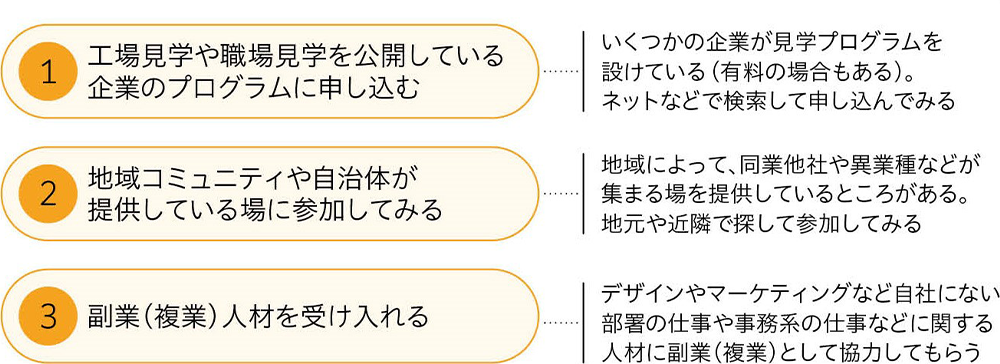

新しい景色を見る方法として、沢渡氏が挙げるのが図Bだ。

図B 外の景色を見る方法

画面を拡大してご覧下さい。

最もハードルが低いのが①の方法だ。工場見学はトレンドにもなっている。旅行会社によっては特集を組んでいるところもある。Webで「自社がある地域×工場見学」と検索すると、多くの工場や職場が見学できるプランが見つかるはずだ。該当するものが少ない場合は、対象地域を広げると見つかりやすい。親子で参加できる一般的なものから、法人のみを有料で受け付けているものまで多種多様だ。初めて新しい景色を見に外に出る場合は、まずはこうした形で第一歩を踏み出してみると良いかもしれない。

同業他社の集まりや異業種交流会活動に力を入れる地域の場合は②のような方法もある。こちらも①と同様に検索してみてはいかがだろうか。沢渡氏が主宰する組織では「越境学習」というキーワードで、地域・近隣の企業や人を結びつける活動を支援する。

③は、外に出る①・②とは違うスタイルだ。「デザインやマーケティングなどの職種は、地方でフルタイム雇用するのは難しいものです。地域外にいる人には副業(複業)的な形で携わってもらうとなればハードルは下がります。新たな人材を受け入れれば、今までとは違う仕事の仕方や稼ぎ方が試せるかもしれない。受け入れる側としても、これまでにない職種や考え方への許容度や高揚感が生まれ、従来の考えに変化が生じることもあります」。こうした試みはすでにあちこちで進み、「新しい販売方法や顧客を開拓できた」「人材採用に苦労しなくなった」という企業がいくつもあるという。

いずれの方法も難しい場合は、複数人のメンバーで同じ時期に同じ本を読んだり外部の人を招いて話を聞いたりする方法も有効だ。「重要なのは、新しい知識や体験を一緒にすることです。そこから現状に違和感を持ち、対話をして将来的に目指したい姿に共感していけるようにしましょう」

組織の体質をチェックする

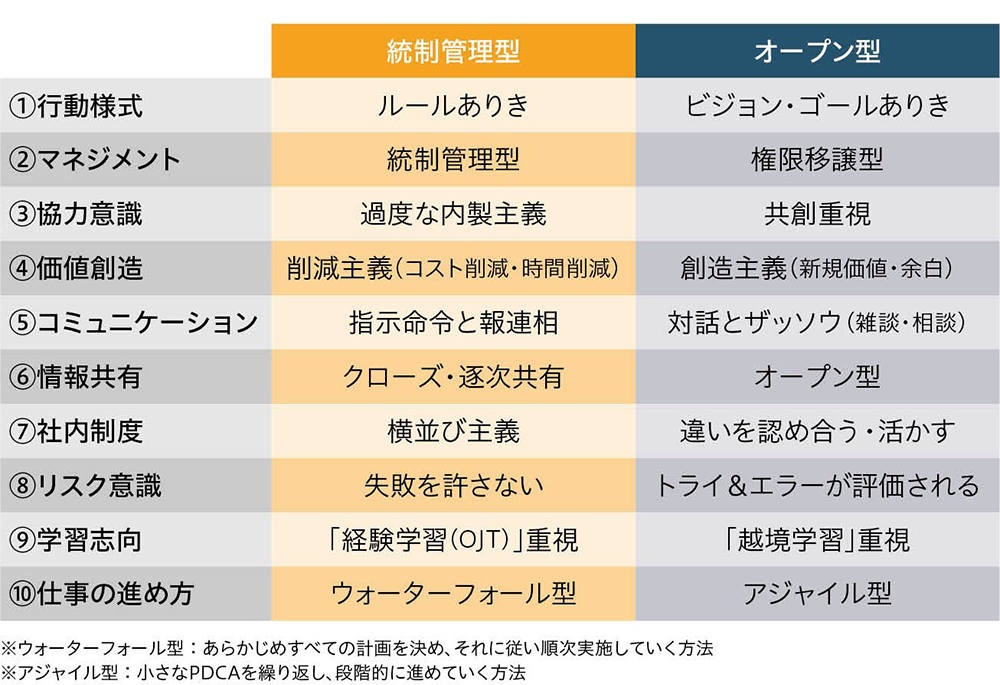

とはいえ、チームで予定を合わせて外に出る余裕がない、どんな判断基準で良し悪しを判断すれば良いか分からない場合もあるだろう。そのようなときには、沢渡氏が提案するチェックリストを活用してはいかがだろうか(図C)。行動様式やマネジメントなど10の項目にわたって、自社の組織がどんな体質なのかをチェックできる。

「チェックリストは統制管理型とオープン型に分かれていますが、単にどちらが良い・悪いという話ではありません。まずは自分たちの組織がどういう体質なのかを理解し、理想としてそうなっているのか、あるいは単に惰性や前例でそうなっているのか、冷静な分析をしましょう」

図C 統制管理型組織とオープン型組織の体質の違い

画面を拡大してご覧下さい。

トップが先頭を切る

仕事に対して、これまでのやり方を変えるのはなかなかに難しい。過去に成功体験があるならなおさらだ。変化で自分の存在意義が脅かされると考えるかもしれない。だが、新しい要素を取り入れた結果、作業が効率化したり手間が省けたりといううれしい効果があるのも事実だ。情報共有アプリの導入により、社内の「言った・言わない」の問題が解決し、誰もが正しい情報を共有できてチームの一体感が高まった例もある。

課題は多岐にわたるものの、組織をアップデートするなら中小企業にこそ取り組んでもらいたいと、沢渡氏は力を込める。

「意思決定のフローが複雑で時間がかかりがちな大企業と比べて、中小企業は意思決定が速く、変化の実感が得られやすい。この利点を生かさない手はありません。トップが先頭を切って新しい景色を見せれば、組織は必ず変わります。ぜひ率先垂範でチームを率いて、組織をアップデートしましょう」

- ※Volatility(変動性)Uncertainty(不確実性)Complexity(複雑性)Ambiguity(曖昧性)それぞれの頭文字をとった言葉で、変化が激しく将来的な予測が難しい状況を意味する言葉

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り1679文字 / 全文3665文字

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。