中小企業こそ実践したい!

チームビルディングのイロハ

バックグラウンドの違う

仲間との働き方

グローバル人材と相互理解を深める

「従業員にやる気がない」「人が育たない」「すぐに辞めてしまう」

といった人に関する悩みを抱えていませんか。

従業員のモチベーションをアップし、企業を成長させる

理想の組織はどうすればつくれるのかを紹介します。

- グローバル人材

- 相互理解

- 沢渡あまね

この記事のポイント

- グローバル人材の採用・雇用は今後も加速する

- 日本語特有のあいまい表現には注意しよう

- グローバル人材対応を、組織アップデートのきっかけにする

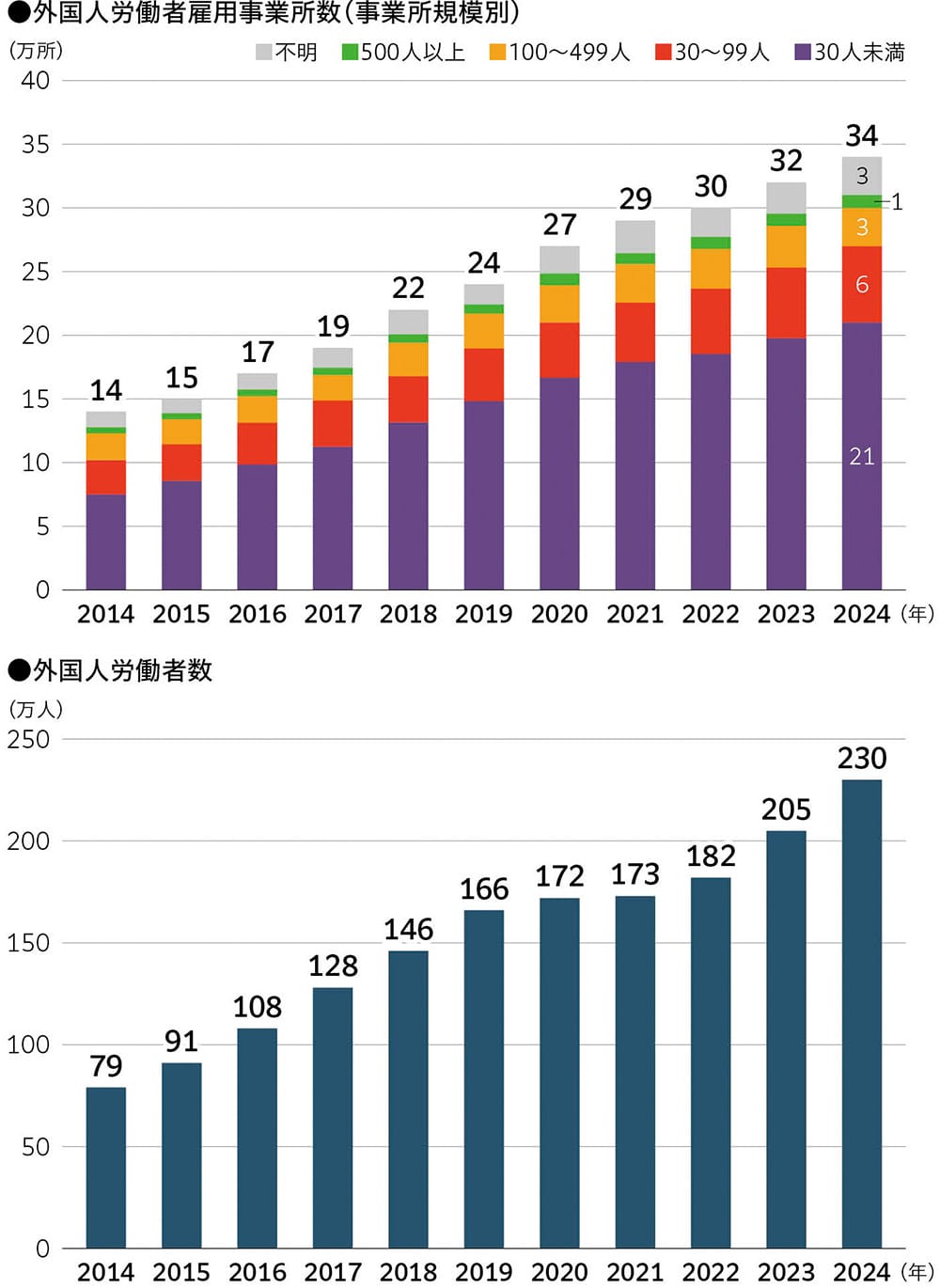

深刻な人手不足が続く中、グローバル人材の採用、雇用が増えている。図Aは、日本政策金融公庫総合研究所が2025年に公表した「外国人労働者雇用事業所数」と「外国人労働者数」の遷移だ。事業所数も労働者数も年々増加し、2024年の事業所数は34万所と、2014年時と比較して倍以上の伸びとなっている。事業所の規模で最も多いのは30人未満の21万所で、全体の6割強を占める。一方、労働者数は230万人。前年に比べ25万人の増加で高い伸び率となった。

「多くの地方都市が人口流出や人口の自然減といった社会問題に直面しており、国内だけで人材を集めるのは非常に厳しい状況です。危機感を持った製造業やサービス業に携わる企業は、すでにグローバル人材を雇い入れて対応し、その数は目に見えて増えてきています」と、企業や自治体に向けた組織改革や働き方改革を支援する沢渡あまね氏は語る。沢渡氏自身も、拠点とする浜松市でこうした状況を実感するという。

図A 外国人労働者雇用事業所数と外国人労働者数

画面を拡大してご覧下さい。

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings250221_1.pdf

北海道のニセコや長野県白馬村といったスキーレジャーで海外への求心力が高い地域では、グローバル人材が「雇われる」のではなく、自らが起業してホテルを運営するケースも見られる。外国人雇用から外国人経営へ。ビジネスの多様化と人材獲得の厳しさは今後も加速し続けそうだ。

押しつけない、決めつけない

こうした状況下で、バックグラウンドが異なる仲間と仕事をする環境で起こりがちなのが、仕事上でのコミュニケーショントラブルだ。文化が異なる人たちと仕事をするには、これまでに触れたことのない考え方や物事の捉え方に

同氏によると、コミュニケーショントラブルの多くは行動習慣や考え方、あるいは仕事に対する価値観の違いから生じるズレによるものだという。強く提唱するのは「自分たちの常識を押しつけない」「一方的に決めつけない」姿勢だ。

例えば、仕事とプライベートにおける時間の比重が異なる点も、価値観の違いの一つだ。沢渡氏自身もかつて組織に所属していた頃、外国籍を持つ社員が当時関わっていたプロジェクトの途中で、自国の家族のイベントに出席するため帰国を希望したケースを経験した。重要なプロジェクトであったことから会社としては完了するまでは職場を離れないでほしいと伝えたが、その社員は自分にとっては家族のイベントのほうが優先で、仕事のためとはいえ会社がそれを阻止するのはおかしいと主張した。

「こうした場合、お互いの"べき論"を主張し合っても解決はできません。雇用側の言うことを聞けという態度も、最悪の場合、国際問題に発展しかねません。自分たちの常識を押しつけて一方的に決めつけるのではなく、相手の事情に寄り添いながら、ていねいに対話を重ねて進める姿勢が必要です」

日本にはない習慣や行動も、相手の国では当たり前かもしれない。まずはその行動に悪気があるのかどうか、問いを立ててみる。悪気が見られたり、説明しても繰り返されたりするようであれば、宗教観や文化的背景の違いを勘案した上で本人から理由を聞き、会社側としての要望を伝えるやり取りを重ねる。とりわけ宗教に関しては十分な配慮をもった対応が必要だ。

バックグラウンドの違う相手とどう折り合いをつけるか。自分たちの常識だけで決めつけず、一呼吸置いて考えよう。手間も時間もかかるが、共に仕事をしていく上で相互理解を深めるには、そうした環境づくりは避けられない。

あいまいな言葉や表現を使わない

日本特有の言葉や言い回しも、ときにコミュニケーショントラブルのもととなる。日本人同士では何となく分かる"あうんの呼吸"も、国や文化が異なれば通じない。とりわけ難しいのが、日本語特有の余白でもあるあいまいな言い回しだ。図Bにある「ちゃんと」「結構です」は日常的に使われる言葉だが、実際にどうすればよいのか具体性がなく、誤解を招く可能性が高い。「なるはや」も人によって早さの捉え方は異なる。日本人同士でも行き違いが生じがちではないだろうか。

図B 伝わりにくいあいまいな日本語の例

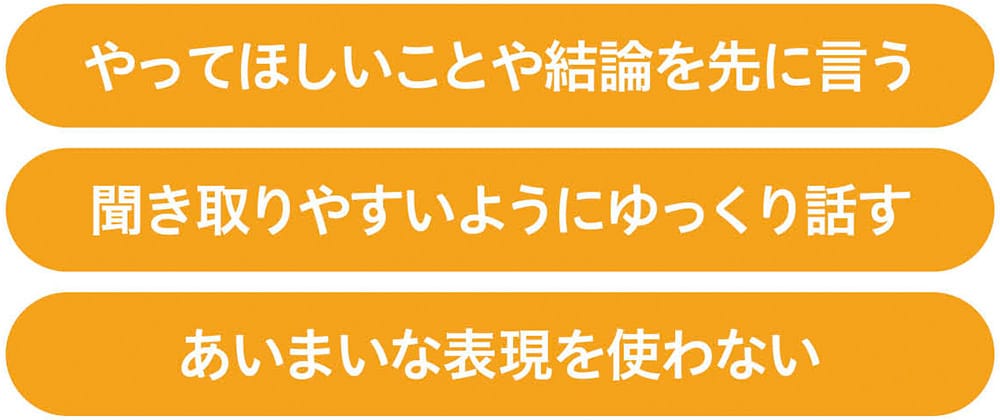

平易な言葉を使うのと同様、伝わりやすい話し方も心掛けたい。日本語は文法的に、理由が先に来て結論は最後に来る。話が長くなると何が結論なのかが分かりにくく、結果的に何をすればよいのか理解できないケースも少なくない。一文を短くしたり、「あなたに一つお願いがある」と結論を先に伝えたりすると分かりやすくなる。「どんどん」「ぴかぴか」といったオノマトペ(擬音語・擬態語)もあいまいな表現といえる。「床をぴかぴかにしておいて」では伝わらない。具体的にどのような状態にすればよいのかを明確にする必要がある。

あいまい、あるいは特有な言葉や表現が業務マニュアルに使われているケースもある。日本人だけに通用する表現になっていないか、一度見直すとよい。簡潔かつ分かりやすい言葉に言い換えることで、コミュニケーションの行き違いや作業ミスが軽減されるはずだ。

運輸会社や公的機関でも、あいまいな日本語を分かりやすく伝わりやすく置き換える取り組みが進む。JR東日本では、海外からの利用客が多い区間で、緊急時のアナウンスを「強風のため、運転を見合わせています」という従来の言い方から、「風が強いので、電車が止まっています」という簡潔な表現に置き換えた。この試みは海外の利用客だけでなく、子どもを含む日本の乗客にも好評を博している。常に、受け手が理解しやすい表現を心掛けよう(図C)。

図C 分かりやすく伝えるために気をつけること

組織をアップデートするチャンス

バックグラウンドの異なる仲間と働く上での留意点は、グローバル人材だけに限らず、日本人同士にも通じると沢渡氏は語る。

「これまでの組織は、多数派の論理でコミュニケーションの取り方や仕事の進め方が決められ、それに合わない人は除外されていました。同調圧力による生きにくさを感じる人も多かったのではないでしょうか。グローバル人材も含め、組織がもう少し個々の事情に柔軟に寄り添う姿勢を示せば、より一層活躍できる人もいるのではないでしょうか」

同じ日本人同士でも年代差や性差、地域差に加え、昨今では疾病を抱えながら働くワークシックバランス(※)という概念も浸透し、多様なバックグラウンドを持つ人が共存する時代だ。かたくなに自分たちのやり方にこだわり、改めないマネジメントは限界だといえるだろう。

- ※病を抱えながら働く人が、周囲の理解を促しながら仕事と病との調和をとり、病があっても自分らしい働き方を選択できることを目指す考え方。ジョンソン・エンド・ジョンソンの医薬品部門であるJohnson & Johnson Innovative Medicineが2020年に提唱した。

もう一つ沢渡氏が注意を促すのは、グローバル人材の出身国に対する認識の仕方だ。「お国柄」という言葉があるように、各国特有の気質は確かに存在する。職場に異なる国籍を持つ人たちがいる場合、ある程度国ごとの傾向を押さえておくのはスムーズなマネジメントを行う上で効率的といえる。だが、同じ国の出身だからとひとくくりに捉えるのは要注意だ。一人ひとりの性格や考えは当然ながら異なるからだ。グローバル人材と向き合う際、沢渡氏が推薦する書籍がある。

『今日も異文化の壁と闘ってます』

違いを乗り越えて仲間になる! 外国人材マネジメントのツボとコツ

千葉祐大:著 Yuko:まんが

https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100401300著者はグローバル人材雇用に対するコンサルティングを長く務め、異文化コミュニケーションに関する著書も多い。職場における異文化対応の参考にしてみてはいかがだろうか。

職場における対話が重要とされる今、異なるバックグラウンドを持つ人材と向き合い仕事をする経験は、組織を共創体質にアップデートするチャンスとも捉えられる。少し広く思いをはせると、今の職場での印象や経験が日本という国への印象を左右するといっても過言ではない。多様な人たちとの相互理解を、共創を可能にするきっかけとして、組織の成長につなげよう。

- ※リンク先は、予告なく変更になる場合があります

沢渡 あまね

あまねキャリア代表取締役CEO1975年生まれ。作家、企業顧問、ワークスタイルおよび組織開発専門家。「組織変革Lab」主宰。ダム際ワーキング協会共同代表、大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。プロティアン・キャリア協会アンバサダー、DX白書2023有識者委員。日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。400以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング 推進者。組織改革・マネジメント変革に関する著書多数。