トレンドを読み解く今月の数字

ちまたには様々な数字があふれている。それらは時に大きな意味を持つ。

「数字」から世の中の事象を切り取ってみよう。

- 食品ロス

- CO2

- フードドライブ

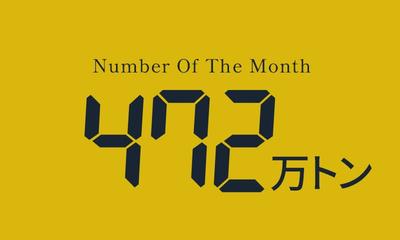

472万トン

~食品ロスの年間発生量~

Number Of The Month

Font "DSEG" by Keshikan. SIL Open Font License 1.1

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品のことをいう。2015年の時点で646万トンあった日本の食品ロスはほぼ毎年減少し、24年環境省が発表した日本の食品ロス量は推計約472万トンだった。とはいえ年間472万トンは、国民1人当たりが毎日おにぎり1個分(103g)を捨てている計算となる。23年に国連世界食糧計画(国連WFP)が飢餓に苦しむ人々に届けた食料支援量370万トンを上回る。

食品ロスは単に食品が無駄になるだけではない。ゴミになった食品の処分にも多くのコストが必要になる。さらに、ゴミを焼却する際に排出される二酸化炭素(CO2)や、燃やした後の灰の処理など環境への影響も懸念される。食品ロスを100トン削減すると排出されるCO2が46トン削減できるとされ、食品ロスの削減は深刻化する地球温暖化への対策にもつながる。

食品ロスへの取り組みは

家計にプラスをもたらす

日本の食品ロス量472万トンの内訳は、家庭系約236万トン、事業系約236万トンである。家庭系の食品ロスに関して興味深いデータがある。29歳以下と70歳以上の世代別の食品ロスと、そこから発生するCO2などの温室効果ガス排出量について研究チームが解析したところ、上の世代にいくほど1人当たりの食品ロス量が増加した。70歳以上は29歳以下の約2.8倍の排出量だった(※1)。

世帯主の年齢による違いをみると、若い世帯には食べ残しが多く、高齢世帯では過剰除去(※2)が多かった。高齢世帯では、過剰除去の他にも外食の頻度が低い、生鮮など傷みやすい食材の購入が多いことが食品ロスの要因として考えられる。こうした結果を踏まえて同チームは、今後さらに高齢世帯が増える日本では従来の対策に加え、高齢世帯の食品ロスを抑制する商品の開発が望まれるとしている。

昨今の物価上昇に伴い、食品の価格が日々の生活に与える影響は大きい。残さず食べる、過剰除去を減らす、食品を上手に使い切るといった工夫は、食品ロスを減らすだけでなく家計の節約にもつながる。家庭内での取り組み以外にも、飲食店での食べ残しを持ち帰る「mottECO(モッテコ)」運動や、家庭の余剰食品を寄付する「フードドライブ」の活用を環境省や農林水産省は推奨する。家計をアシストする意味も含めて食品ロスの減少に積極的に取り組みたい。

- ※1立命館大学理工学部、長崎大学環境科学部、東京大学大学院工学系研究科、九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の研究チームによる解析(2024年『Nature Communications』掲載)

- ※2野菜の皮のむき過ぎや肉の脂分の取り過ぎなど、食べられる部分を捨ててしまうこと

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り746文字 / 全文1291文字