トレンドを読み解く今月の数字

ちまたには様々な数字があふれている。それらは時に大きな意味を持つ。

「数字」から世の中の事象を切り取ってみよう。

- オンライン会議

- デジタル化

- テレワーク

31.7%

~オンライン会議の利用率~

Number Of The Month

Font "DSEG" by Keshikan. SIL Open Font License 1.1

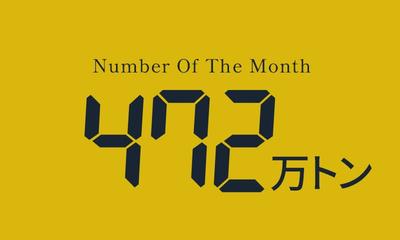

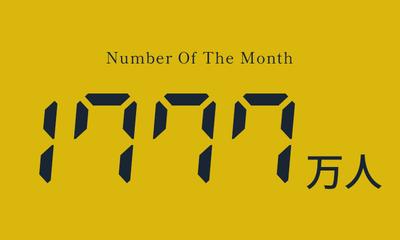

総務省が発表した「令和6年版情報通信白書」によると、2023年12月~2024年2月の日本におけるテレワークを含む「オンライン会議の利用率」は31.7%という結果になった。その内訳は「生活や仕事において活用している」が13.9%、「利用したことがある」が17.8%だった。年代別(20~60歳代)の利用状況では、最も多く利用しているのは30代で39.3%だった。次いで20代が33.5%と続き、50代も32.5%の利用があった。オンライン会議では使っていないが「今後利用してみたい」と回答した割合が最も多かったのは20代の20.4%で、テレワークやオンライン会議により関心が高い傾向が見られる。

利用状況の国際比較では、日本・米国・中国・ドイツの4カ国中、日本は相対的に利用率が低い。「生活や仕事において活用している」と回答した割合は米国の28.7%に対して約2分の1、最も高い中国の45.6%と比較すると約3分の1だ。逆に「生活や仕事において必要ない」と回答した割合は41.3%で他の3カ国に比べて飛び抜けて高く、米国の約1.5倍、中国の約4倍にも上った。

農業や建設業で利用が進むオンライン会議

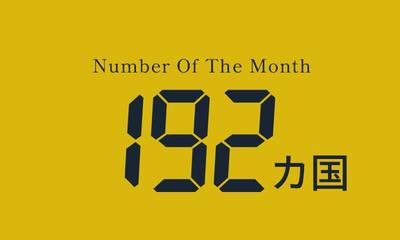

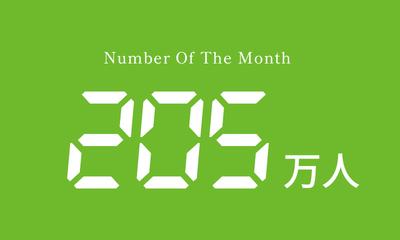

日本のデジタル競争力は「世界デジタル競争力ランキング2024」(※1)で67の国・地域の中で31位。韓国(6位)、台湾(9位)など東アジア諸国・地域と比較しても大きな差がついている。こうした状況を打開すべく、デジタル庁は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(※2)を策定。2024年6月に閣議決定され、遅まきながら社会全体のデジタル化に取り組む。政策の中にはテレワークの推進も含まれており、具体的な目標として2025年度のテレワーク導入企業の割合は全国で55.2%を目指す。

先の白書では、企業がオンライン会議を含むテレワークの利用が少ない理由として「使いたいサービスがない」「セキュリティーに不安がある」などのほか、「利用するための環境が整っていない」という回答も多く見られ、導入に対する課題も浮き彫りになった。一方で、導入が難しいとされていた業界での取り組みも進む。例えば全国農業新聞では「スタディあぐり」というオンライン講座を開講。新規就農者等を対象に、農業の専門家が野菜づくりのコツを動画で解説している。建設現場でもオンラインシステム等を利用して、離れた場所から現場の状況を確認する「遠隔臨場」の導入が進む。

政府はオンライン会議やテレワークの導入推進に関して、いくつかの補助金・助成金制度を用意している。加えて、県や市など地域が独自で設ける助成制度も増えている。デジタル化への波は止められない。今こそ改めて業務を見直し、導入を検討してみる機会なのかもしれない。

- ※12024年11月。スイスにある国際経営開発研究所(IMD)発表

- ※2日本がデジタル化を強力に進めていく際に政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記した計画。2023年デジタル庁策定