渋沢栄一の郷里を訪ねて

深谷[ 埼玉県 ]

- 渋沢栄一

- 中の家

- 日本煉瓦製造

- 誠之堂

- 諏訪神社

現在の1万円札の肖像画に採用されている渋沢栄一は1840年、埼玉県深谷市の農家に生まれた実業家だ。

500もの企業に関わり、600もの社会事業支援に努めた功績から"近代日本経済の父"と称される。

渋沢が生まれ育ち、生涯愛し続けた深谷を訪ねる。

"近代日本経済の父"と称される

実業家の軌跡を郷里にて知る

渋沢栄一は1840年、

右上/中庭には若き日の栄一の銅像が天を仰ぐ

左下/晩年の栄一が帰省時に滞在した上座敷

右下/屋根には、耐水性を上げる白い化粧漆喰が機能美を添える

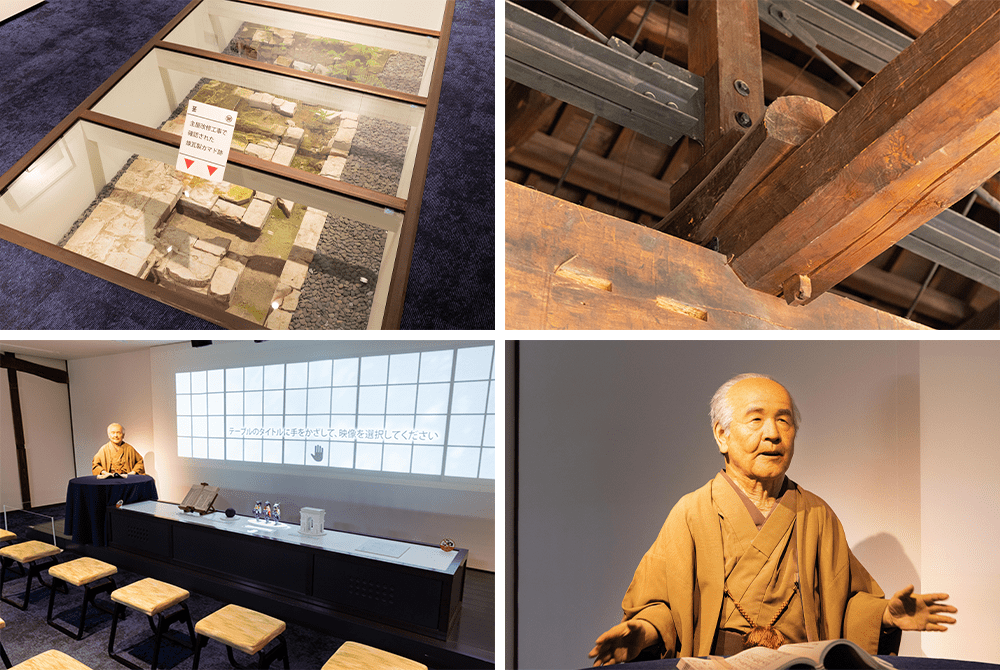

中の家には文化財としての価値を保ちながら耐震安全性を向上させる工事が施され、現在の建物は2023年に竣工した。2階では大黒柱周りの耐震補強の様子を確認できる。工事によってあらわになった煉瓦製カマド跡も見学可能だ。1階には、栄一のアンドロイドと映像を組み合わせたイマーシブ(没入型)シアターが設置されている。帰郷した80代の栄一が血洗島での思い出などを語る。

右上/木材を生かした耐震補強を施す2階の天井

左下/1階のシアターでは、映像と共に栄一のアンドロイドが思い出を語る

右下/80代の栄一を精巧に再現したアンドロイド。身振り手振りを交えて話す

栄一は、

右/尾高惇忠生家の煉瓦蔵。栄一が設立に関わった日本煉瓦製造の煉瓦が使われたと伝わる

栄一は若くして藍玉の買い付けと販売に商才を現した。惇忠の妹・千代と結婚し、子どもも授かるが、政治熱の高まりと共に儒学と剣術を学ぶため江戸へ遊学する。

血洗島に戻った栄一は尊王攘夷の志をますます熱くし、惇忠宅2階にて高崎城乗っ取りや横浜外国商館焼き討ちの謀議を図った。計画は断念するが幕府から嫌疑を避け、世の中の状況を探るため、伊勢参りの体裁で村を出た。

栄一は、知遇を得ていた一橋家家臣の勧めにより、

当時、海外出張する幕臣は生死の程も定かでなく、渡航前に見立て養子と呼ばれる自分の後継を指名する慣習があった。栄一の見立て養子となったのが、惇忠の末弟・

慶喜が

富岡製糸場初代場長は惇忠が務めた。第一国立銀行の盛岡支店長、仙台支店長も務めた惇忠は、明治の

栄一は、官僚を辞めると第一国立銀行(現みずほ銀行)を創立し、総監役(のちの頭取)に就いた。33歳だった。以降、

日本

煉瓦素地用の良質な粘土が採れ、東京まで

現存する旧煉瓦製造施設は当時の面影を残す。最盛期には6基の窯が稼働したが、2006年、120年の歴史に幕を下ろした。ドイツ人ホフマン考案の煉瓦の連続焼成用

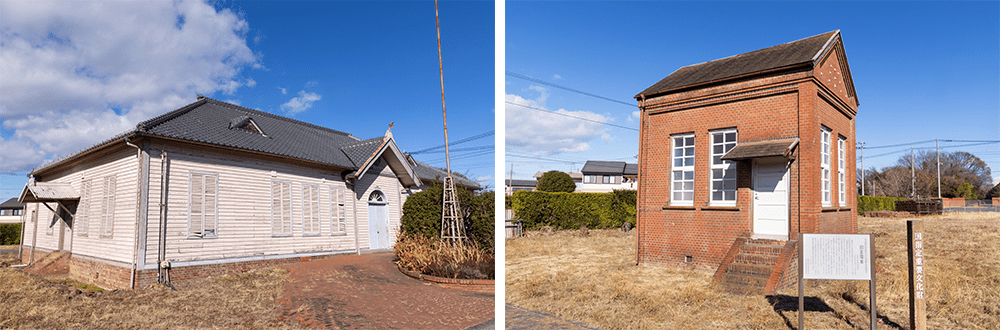

日本煉瓦製造の旧事務所と旧変電室は、外観を間近に見学できる。旧事務所は煉瓦製造技師ナスチェンテス・チーゼが令嬢と暮らした事務所兼住宅だ。

右/旧変電室は深谷エリアに最初の電灯線を引く目的で建てられた

右/現存する日本最古のプレート・ガーダー橋は、遊歩道の横に残る

煉瓦工場から深谷駅までの約4.2kmには、日本初の専用鉄道が敷かれた。もとは

多くの人から敬愛を集め

郷土愛をさらに膨らませた晩年

日本煉瓦製造で焼成された煉瓦は、鉄道を使って東京へ大量に運ばれた。鉄道の終着点である東京駅でも駅舎建設に833万個が使われたという。設計者は日本近代建築の父と称される

現在の深谷駅は、東京駅そっくりの駅舎デザインで知られる。煉瓦の街をアピールする意味を込め1996年に改築された。耐震基準の関係から本物の煉瓦使用はかなわず、外壁はタイル張りで煉瓦に見せている。

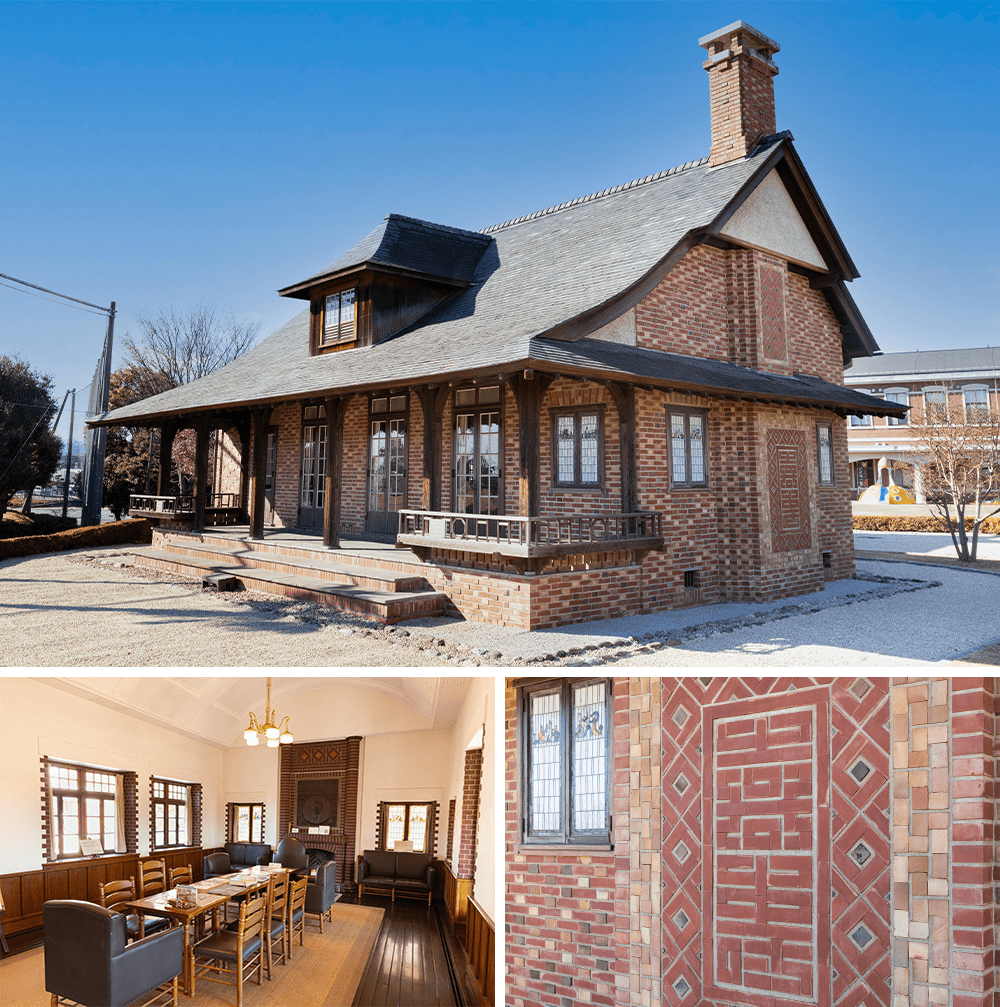

小山川のほとりには、

外壁には煉瓦で「喜寿」の文字が施される。使用されたのは日本煉瓦製造で焼成された煉瓦だ。栄一がいかに行員たちに敬愛されていたか、

左下/大広間には、中国、朝鮮、日本といった東洋的な意匠が取り入れられる

右下/外壁には、煉瓦による装飾積みで「喜寿」の文字がデザインされる

誠之堂の室内外には、東洋的な意匠が随所に光る。目を引くのがステンドグラスだ。絵柄は漢代の貴人と侍者、彼らをもてなす料理人と歌舞奏者を題材とする。栄一を貴人に見立てたと考えられる。

晩年の栄一は、ほぼ毎年、

諏訪神社は、中の家から徒歩約5分の場所にある。鳥居や標柱、拝殿、本殿の

諏訪神社の境内の一角には、氏子たちが栄一の喜寿を祝って寄進した渋沢

栄一は、生涯にわたって利潤の追求と道徳を両立させる「

右上/本殿。栄一は獅子舞奉納を楽しみにしていたという

左下/渋沢青淵翁喜寿碑。氏子たちが栄一の喜寿祝いとして建てた

右下/栄一が喜寿碑の礼として寄進した拝殿

ちょっと寄り道

古民家農園カフェで、

地元野菜たっぷりのランチを

農園が営む築100年の古民家カフェ。朝に収穫した地元野菜をふんだんに使った日替わりランチが味わえる。取材当日のメイン料理は白身魚の粒マスタード焼きと牛肉の赤ワイン煮込み。小鉢を含め常時10種以上の料理に舌鼓を打つ。野菜好きにはたまらないセットだ。ホームページで要予約

■

埼玉県深谷市成塚231

https://toyoto.co.jp/cafe

動画を見る

この記事は、読者登録をすることで続きをご覧いただけます。

残り2456文字 / 全文4530文字

![維新の立役者・坂本龍馬を訪ねて 高知 [高知県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/06/thumb_202507-thumb-400xauto-542.jpg)

![人材教育を重んじた水戸藩を訪ねて 水戸 [茨城県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/05/thumb_202506-thumb-400xauto-494.jpg)

![希代の名軍師・黒田官兵衛を訪ねて 姫路 [兵庫県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/04/thumb_202505-thumb-400xauto-428.jpg)

![渋沢栄一の郷里を訪ねて 深谷 [埼玉県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/03/thumb_202504-thumb-400xauto-397.jpg)

![横浜の発展に尽くした実業家を訪ねて 横浜 [神奈川県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/02/thumb_202503-thumb-400xauto-340.jpg)

![織田信長の若き日の足跡をたどる 尾張 [愛知県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2025/01/thumb_202502-thumb-400xauto-318.jpg)

![真田一族の本拠地を訪ねて 上田 [長野県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/12/thumb_202501-thumb-400xauto-295.jpg)

![文豪たちが愛した街を歩く 文京区 [東京都]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202412-thumb-400xauto-108.jpg)

![長州の維新志士を訪ねて 萩 [山口県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202411-thumb-400xauto-57.jpg)

![武田信玄が慈しんだ地 甲府 [山梨県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202410-thumb-400xauto-109.jpg)

![平城京の立役者を訪ねて 奈良 [奈良県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202409-thumb-400xauto-106.jpg)

![足利氏の源流を訪ねて 足利 [栃木県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_20240708-thumb-400xauto-110.jpg)

![明治維新の偉人を訪ねて 鹿児島 [鹿児島県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202406-thumb-400xauto-107.jpg)

![近江商人を訪ねて 近江 [滋賀県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202405-thumb-400xauto-87.jpg)

![徳川家康ゆかりの地 浜松 [静岡県]](https://anshinlife-naz3.movabletype.biz/assets_c/2024/11/thumb_202404-thumb-400xauto-56.jpg)